お知らせ

ニッポン超絶技巧――職人さん探訪

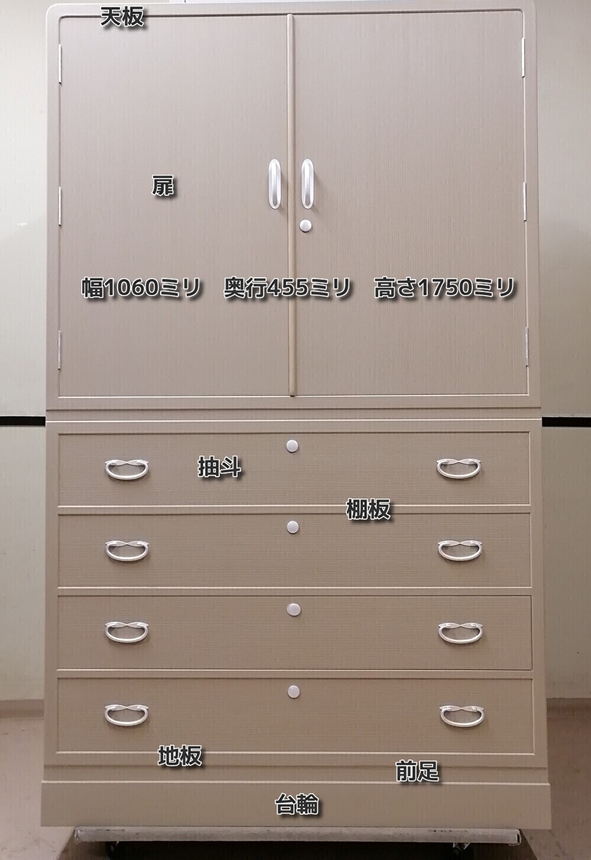

第1回 桐箪笥の匠――その4

「木取(きど)り」と「板焼(いたや)き」

ここからはいよいよ工場の中にお邪魔して、桐箪笥の実際の制作工程をうかがっていきます。

桐箪笥の注文が入ると、最初に行うのは桐箪笥一棹(ひとさお)分の材料を選ぶことです。さきほどの説明にあったように、お客様の予算と箪笥の種類に合わせて、最適と思われる材料を組み合わせてくのです。これを「木取り」といいます。

選び終わったら、必要なサイズに機械で切っていきます。

「この時、求められているサイズより少しだけ大きめに切るのがポイントです」

次の工程は、板の狂いを直すために行う「板焼き」です。板の狂いを正すために火を使うというのは驚きです。

板焼きをするコーナーは、窓が覆われてうす暗い状態でした。

「すぐ外が道路なんですが、以前、板焼きをしていたら、通りかかった人が火事と勘違いして通報して、消防車が10台ほど来たことがありまして(笑)。以来、道行く人を驚かせないようにと思って、窓を覆ったんです」

ここで横溝さんが板焼きを実演してくれました。見せてもらった板は、ほんの少しですが歪んでいます。この歪みを火で焼くことによってまっすぐにするのです。

横溝さんがカンナ屑に直接火を付け、燃やすための小さな板をぽんぽん放り込んでいきます。

「板に炎を当てないといけないので、それなりの大きさの炎が必要なんです」

板を回すようにして5秒ほど炎に当てると、膝を使ってまっすぐにするようにします。様子を見ると、再び表裏をひっくり返しながら炎に当てます。また膝に押し当て、板を様々な方向から眺めると、三度炎に当て、板を忙しく動かします。取り出すと、今度は木の台のようなものに押し当てました。また確認すると、炎に当てるとすぐに取り出して膝に当てて確認しました。どうやらまっすぐになったようです。

「熱が冷めると元に戻ろうとするので、もともと反っていた方向と逆の方向に少し反らせるように仕上げました」

今回の板はサイズが小さかったのですぐに終わりましたが、大きな板の場合はちょっとずつ炎の当たる場所を変えながら行うそうです。

「この板焼きのスペースは、梅雨時など湿気の強い時期に、板を乾燥させる場所としても使っています。水分を含んだ状態の木で箪笥を作っていくと、冬場の乾燥した時期に木が収縮して隙間ができてしまうんです」

板焼きの工程は桐箪笥作りには必須の工程とのことで、大きな会社などではホットプレスという機械で、一気に曲げるところもあるとのことでした。

(次回:8月20日掲載予定 取材・文/岡田尚子)