皇室WEB

現在、日本での結婚式は多様化し、キリスト教式や人前式などが増えているが、一昔前までは神前式が一般的であった。

しかし、この神前式も実はそれほど昔からあるものではない。

では、神前結婚式はどのようにして始まり、広まっていったのだろうか。

日本人の結婚観や婚礼の歴史、神前結婚式の誕生と普及、

現在の神前結婚式の実際について紹介する。

(29号より)

結婚は神々のお計らいである――記紀に見る日本人の結婚観

日本における結婚の起源は、『古事記』や『日本書紀』をはじめとする神話の世界に見ることができる。

まずは、伊邪那岐命(いざなきのみこと)・伊邪那美命(いざなみのみこと)の結婚。『古事記』によると、この二神はそれぞれ「男」「女」の性を持つ神で、天上の神々から天沼矛(あめのぬぼこ)を与えられ、「このただよえる国を修理(つくり)固(かため)成(な)せ」と命じられた。二神は天浮橋(あめのうきはし)の上に立ち、天沼矛で海をかき混ぜ、その矛先から生まれた「おのごろ島」に降り立たれた。次に八尋殿(やひろどの)を建てると、その中央にそびえる「天の御柱(みはしら)」を伊邪那岐命が左回り、伊邪那美命が右周りに巡って向き合われた。これが我が国における結婚の儀の始まりとされている。

その後、二神は天上の神々の言いつけ通りに淡路島をはじめとする多くの島々をお生みになり、大八島(日本列島)が完成した。国を作り終えた二神は、たくさんの神を次々にお生みになっていった。

こうした記述からは、日本において結婚は単に男女の和合ということだけではなく、国生み、神生みのおおもとであることがわかる。ここから人々の間には「結婚は神々のお計らいである」という信仰が生まれていった。

この二神以外にも、須佐之男命(すさのおのみこと)と櫛名田比売(くしなだひめ)の結婚や、邇邇芸命(ににぎのみこと)と木花佐久夜毘売(このはなさくやびめ)の結婚の話なども語られており、それらの記述からは、日本において結婚は万事の始まりとされていたことや、その儀礼はすでに神話時代に生まれていることがわかる。

わが国の婚礼の歴史――室町時代の床の間の誕生とともに結婚の礼式が広まっていった

現在の日本では、「結婚=女性が男性の家に嫁ぐ」というイメージが強かったが、古においては男性が女性の家にしばらく通った後に同居して生活を営む「妻問い婚」(つまどいこん)が主流であった。

上流階級や武士、都市部の民衆の間では鎌倉時代に入ると「妻問い婚」の形式が崩れ、室町時代には「嫁入婚」が確立した。

嫁入婚が普及するにつれ、婚姻の作法も次第に整っていった。室町幕府で政所(まんどころ)執事を務めた伊勢貞陸(さだみち)(1463~1521)は『嫁入りの記』『よめむかへの事』などで式法や衣服、調度などを定めており、これらが現在の婚儀の起源とされている。

この時点では、結婚式はあくまでも「夫婦になったことを周囲に認知させるための儀式」に過ぎなかったが、家の中に床の間が作られるようになると変化が起きる。鶴岡八幡宮教学研究所所長(当時)の加藤健司氏によれば、

「東山時代、住宅形態が武家作りから書院造に変化したことによって、家の中に床の間が生まれました。(中略)桃山時代に入ると、礼法に従って婚礼のための調度を飾るようになりました」(加藤氏)

江戸時代になると、床の間の飾りと従来からの「結婚=神のお計らいであり、恵みである」という信仰が結び付き、神様への捧げものも床の間に飾るようになっていく。同時に、結婚の儀礼そのものも床飾りをした座敷を中心として行うようになり、その習慣は庶民にまで広まっていった。

加藤氏によれば、江戸時代後期には、「婚礼というのは社会的にも法的にも、結婚したということを承認する一つの儀礼であって、そうした承認や認知をより強力にするために、結婚を神に奉告し、お墨付きをもらうという意識が生まれた」という。

この意識が後に神前結婚式が広く普及する基となる。

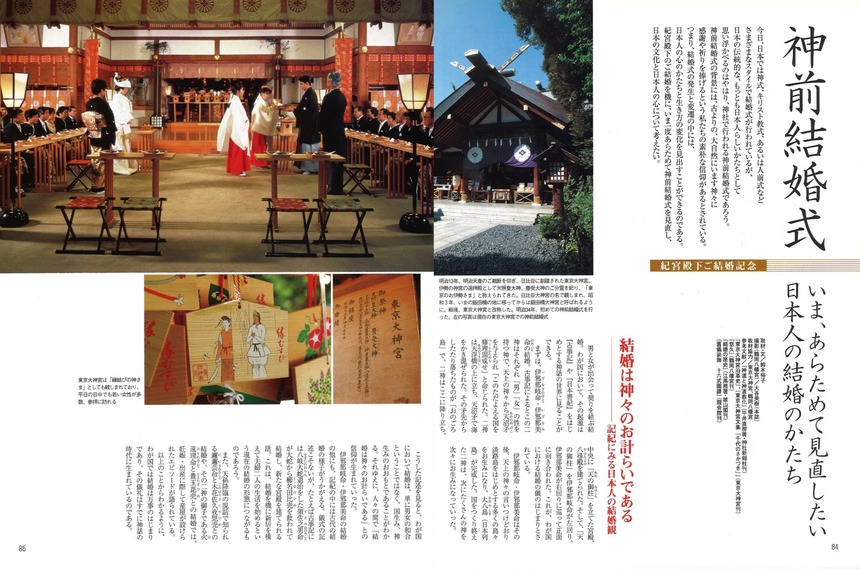

神前結婚式の誕生と普及――大正天皇のご結婚を機に明治34年に最初の神前結婚式が行われた

神に守られて結婚したいという人々の思いが具体的な礼式になり始めたのは、明治時代に入ってからだ。明治6年には婚儀の式次第を解説した書物も登場している。しかし、民間、とくに農漁民層では依然として妻問い婚方式が主流で、神前結婚式は中上流家庭のごく限られた一部で行われていたに過ぎなかった。

それが国民の間に広く普及する転機となったのは、明治33年5月10日の大正天皇(当時は皇太子)のご婚儀であった。このご婚儀は、同年4月に公布された皇室婚嫁令に拠ったもので、これ以降の天皇・皇太子・皇太孫・親王(しんのう)および王の婚儀はすべて神前で行われるようになり、民間でも神前結婚式への関心が高まっていった。

そして明治34年7月21日、日比谷大神宮(現・東京大神宮)でわが国初の神社での神前結婚式が行われた。東京大神宮の唐松義行禰宜(当時)によると、日比谷大神宮では神前結婚式を一般に人々にも広めるべく儀礼と作法を定めていた。そこに大正天皇のご結婚があったため、これを好機ととらえ、明治34年3月には模擬結婚式を行い、同年7月21日に初の神社での神前結婚式が執り行われた。

以降、神前結婚式は広く世に知られることになったが、実際には東京などの都市部を除いては従来通り、家庭での結婚式が圧倒的だった。

「神社での結婚式が一般に広く行われるようになったのは昭和20年代以降です。戦後の住宅難、食糧難などで、自宅に人を招いてもてなすことがむずかしくなったことから結婚式を別の場所で行わざるを得なくなったのでしょう」(唐松氏)

高度成長期以降は、生活の都市化に伴い、地方でも神前結婚式を挙げる人が急増。披露宴を行える施設を整える神社も増え、神前結婚式は全国的に行われるようになっていった。

神前結婚式の儀式と作法――神を敬い、未来へ向かって生成発展を願う日本の心

地方によって多少の違いがあるが、現在、一般的に行われている式次第は以下の通りである。

・式を中心となって執り行う神職を斎主と呼ぶ。他の神職と巫女が斎主を補佐する

・神社によっては巫女の舞を神前に奉納し、新郎新婦や参列者一同の幸せを祈願する

・結婚式に参列するのは新郎新婦、媒酌人、両家の親族

・式次第は

① 修祓(しゅばつ)――参列者一同をお祓いする

② 斎主一拝――祭儀を始めるにあたり、斎主に合わせて全員で起立し、拝礼する

③ 献餞(けんせん)――神餞(新鮮)を神前に供える

④ 祝詞(のりと)奏上――斎主が新郎新婦の結婚を神前に奉告し、幸福を祈る

⑤ 三献(さんこん)の儀――いわゆる三々九度。この後に指輪交換を行う

⑥ 誓詞(せいし)奏上――新郎新婦が神前で誓いの言葉を述べる

⑦ 玉串拝礼――新郎新婦が感謝と祈りを込めて神前に玉串を奉納

⑧ 親族盃の儀――親族一同で御神酒をいただき、親族の固めの儀を行う

⑨ 撤餞(てっせん)――神職が神饌を下げる

⑩ 斎主一拝――全員で起立し、斎主に合わせて神前に向かい一拝する

結婚に対する意識は時代の変遷とともに変わりつつあるが、神前結婚式にみる礼法と所作には、古より連綿と受け継がれてきた日本の心が息づいている。

『皇室』29号では、詳しい内容と豊富な写真をお楽しみいただけます

お買い求めは→https://www.nihonbunka.or.jp/item/detail/100100

第3回(前回) https://www.nihonbunka.or.jp/column/koushitsu/detail/100660