皇室WEB

皇后陛下のご養蚕について紹介した特集の第二弾。前回の記事ではご養蚕の歴史と具体的な養蚕の流れ、

そして皇居で飼育されている「小石丸」という日本産の蚕が

正倉院宝物絹織物の復元のために役立てられることになった経緯を簡単に振り返った。

今回は小石丸の生糸によって正倉院宝物が復元されるまでを要約して紹介する。

(第23号より)

「正倉院染織品復元10か年計画」に「小石丸」が選ばれるまで

正倉院事務所では、昭和47年以来、所蔵の工芸品の復元模造に毎年取り組んでおり、平成6年から15年まで絹織物の復元を行うことになった。その復元事業の基本的な考え方は「宝物の色や形を同じにするだけでなく、宝物が製作された当時に最も近い状態を再現する」ということであった。製作を受け持ったのは京都の川島織物である。

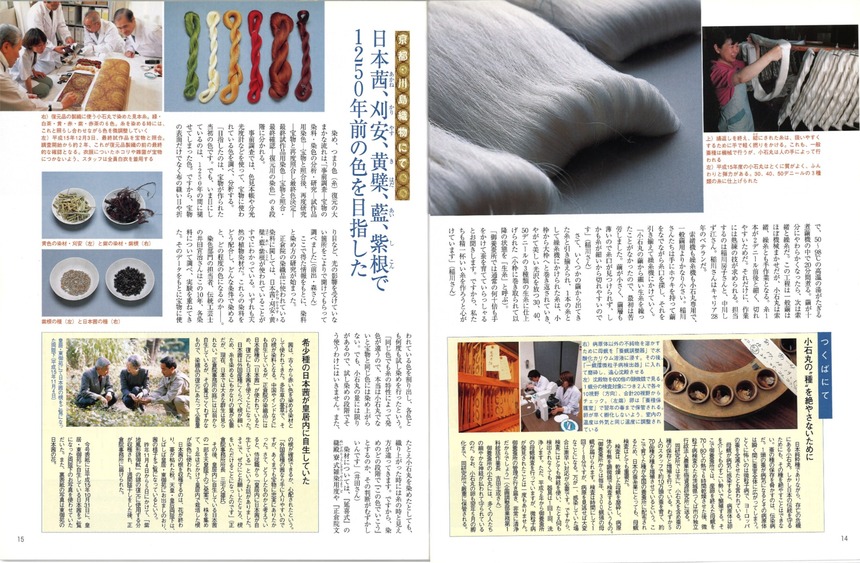

復元模造に当たって最も困難であったのは、古代の絹糸が現在の一般的な絹糸にくらべてはるかに細いことであった。正倉院事務所と川島織物が検討した結果、皇居で飼育されている小石丸の生糸が最もふさわしいということになり、宮内庁へ問い合わせることに。

小石丸が文化財復元に役立てられる――上皇后陛下は非常に喜ばれ、紅葉山(もみじやま)御養蚕所では、平成6年から小石丸の飼育量を従来の6~7倍に増産して正倉院の要請に応えることになった。

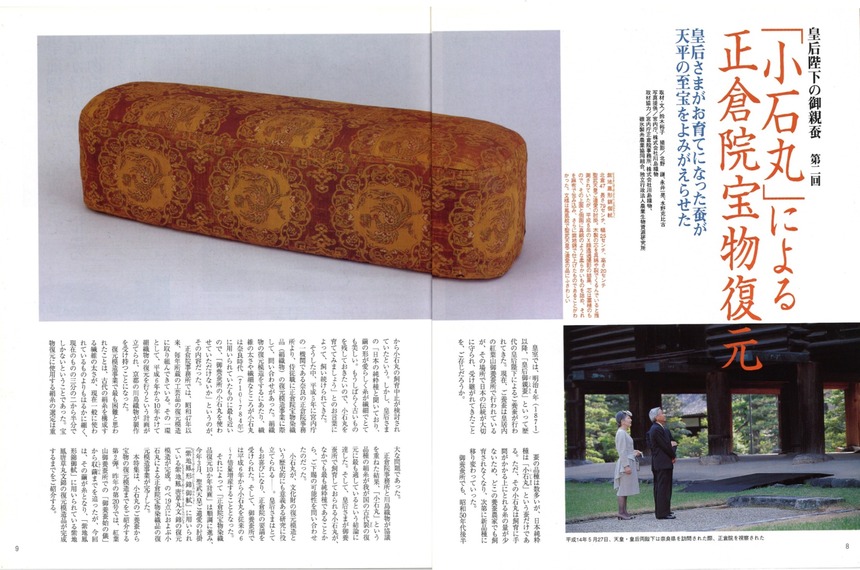

こうして「正倉院染織品復元10か年計画」は順調に進み、平成15年3月、最後の復元模造品として聖武天皇ご遺愛の肘掛「紫地鳳形錦御軾」(むらさきじほうおうがたにしきのおんしょく)に用いられている「紫地鳳唐草丸文錦」(むらさきじほうおうからくさまるもんのにしき)が完成。10か年計画で復元模造した品はのべ19点にのぼった。

事前調査

正倉院事務所から復元模造を依頼された川島織物では、7名のスタッフが「糸」「文様」「染色」「製織」の各部門にわかれて復元模造に取り組んだ。

各部門とも最初に行ったのは事前調査である。

正倉院宝物は年に1回に行われる「御開封の儀」によって宝庫から出され、異常がないか点検を受ける。「紫地鳳形錦御軾」の実物調査もこの際に行われ、スタッフによって徹底的に観察された。

その結果、文様にはゆがみがあることがわかった。このゆがみは製織部門によって再現されることになる。

糸には撚(よ)りがかかっていないことが判明。上皇后陛下の育てられた小石丸は、群馬県の碓氷製糸農業協同組合の熟練職人の手によって手作業で美しい生糸へと仕立てられた。

染色部門は、事前調査で布の縫い目や折り目など、光の影響を受けていな箇所を調査。色あせてしまった今の宝物ではなく、製作当時の色を再現すべく染料と染め方を研究した。基本色である紫の染色では、皇居の日本茜(あかね)も使用した。上皇陛下がお育てになっているものも分けていただいたという。

製織部門では、裂(きれ)の裁断の様子を検証し、織幅と経糸(たていと)の本数を決定。現在使われている手織機(ておりばた)をアレンジして織ることとなった。

織るスピードは1日にせいぜい10センチ

小石丸による生糸が天然染料で古代の色に染められ、文様部門のスペシャリストが完成させた紋紙(もんがみ/文様を織り出すための指示データ)に忠実に織職人が織っていく。

小石丸の生糸は細く、しなやかだが扱いが難しい。そのうえ撚(よ)りがかかっていないので、切れやすい。毛玉もすぐにできる。1日に織るスピードはせいぜい10センチだったという。

また宝物にあるゆがみやキズ、糸の抜けた部分も再現しなくてはならないのだが、わざと間違えるのは難しい。織職人は、ゆがみやキズという“柄”を織っていくという逆の発想をして織っていった。

こうして事前調査から足かけ3年。糸、文様、染、製織とそれぞれの名工たちの高い技術と「日本の伝統文化を後世に伝えたい」という情熱に支えられ、正倉院宝物「紫地鳳形錦御軾」の錦は見事に復元された。

なお、この特集の最後には当時の正倉院事務所所長の三宅久雄氏と、10か年計画に携わってきた正倉院事務所保存課調査室室長の尾形充彦(あつひこ)氏による対談を掲載。正倉院宝物の歴史や小石丸を用いるようになったいきさつ、さらには復元の意義について語っていただいている。

『皇室』23号では、詳しい内容と豊富な写真をお楽しみいただけます

お買い求めは→https://www.nihonbunka.or.jp/item/detail/100094