皇室WEB

宮内庁三の丸尚蔵館(現・皇居三の丸尚蔵館)には、葛飾北西「西瓜図」という不思議な絵が所蔵されている。

美術研究者の間で「謎めいた静物画」として長く知られてきた作品である。

ところが、平成8年、この絵を正面から研究した論文が発表され、話題となった。

この絵が宮中の行事と深くかかわっていることを解き明かしたからである。

さて、庶民にもなじみ深いその行事とは?

(19号より)

葛飾北斎「西瓜図」とは

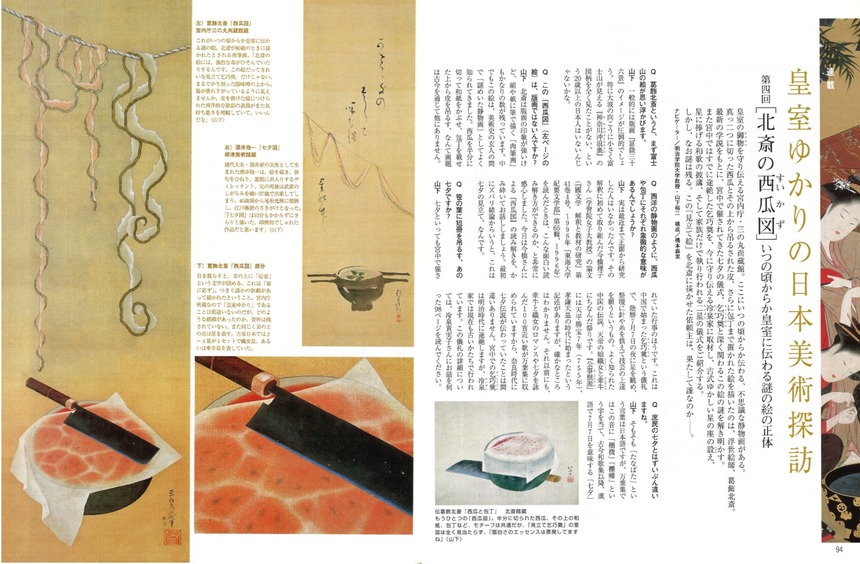

北斎は版画の印象が強いが、絹や紙に筆で描く「肉筆画」もかなり描いている。この「西瓜図」も肉筆画で、一般的な北斎のイメージとはかけ離れている。しかも、描かれているのが、半分に切られた西瓜の上に和紙がかぶせられ、さらにその上には包丁が置かれ、上からは西瓜の皮が吊らされているという奇妙なもの。

これまで正面から研究した人はいなかったが、今橋理子さん(学習院女子大学教授)が、平成8年に論文を発表(『國文学 解釈と教材の研究』第41巻4号、1996年『東海大学紀要文学部』第65輯、平成8年)。「西瓜図」は「七夕の見立て」であるとの解釈を行った。

中国から伝わった宮中の行事とは

この「七夕」は、宮中行事の七夕であり、現在の「笹竹に願い事を書いた短冊を吊るす」行事とは趣が違う。

宮中の行事は「乞巧奠」(きっこうでん)といい、陰暦7月7日の夜に星を眺め、祭壇に針や糸を供えて技芸の上達を願うというもの。よく知られた中国の伝説、天帝の娘織女(しょくじょ)と牽牛(けんぎゅう)にちなんだ祭りである。「乞」は願う、「巧」は上達する、「奠」はまつるという意味で、織姫にあやかり機織りの技が上手くなるように、ひいては詩歌や蹴鞠など種々の手習いごとの上達を願うという意味がある。

日本での始まりについて確かなところはわからないが、奈良時代に中国から伝わったことは間違いない。宮中での乞巧奠は明治時代に途絶するが、京都の冷泉(れいぜい)家では、詩歌や裁縫の上達を願って星に祈りをささげ、梶(かじ)の葉に和歌をしたためるなど、現在も古式のままの儀礼を伝えている。

ちなみに小泉八雲によれば、宮中で乞巧奠の際に行われていた「星占」(ほしうらない)は、女房達が水盥(みずだらい)に映る星明りを頼りに針に糸を通し、首尾よく通れば吉というものだったという。

日本古来の七夕は祓いの行事

乞巧奠の伝来以前、日本での「たなばた」は祓いの行事だったと言われている。

古来、日本では機で織った布は「調」という税として納めるほか、祖霊や神への捧げものとしても用いられていた。そこで、お盆に先立ち祖霊を迎えるために乙女たちが水辺の機屋(はたや)にこもって穢れを祓い、機を織る行事が行われていた。水の上に棚を作って機を織ることから、これを「棚機」(たなばた)といい、機を織る乙女を「棚機女」(たなばため)と呼んだ。

古くからの七夕も乞巧奠も「織物」にかかわりがあるのは興味深い。やがてこの古くからの七夕と乞巧奠がまじりあい、現在のようなかたちになっていったという。

ちなみに「七夕」を「たなばた」と呼ぶのは、もとは「七夕(しちせき)」と呼ばれていたものが、棚機にちなんで七夕(たなばた)という読み方に変わっていったという。

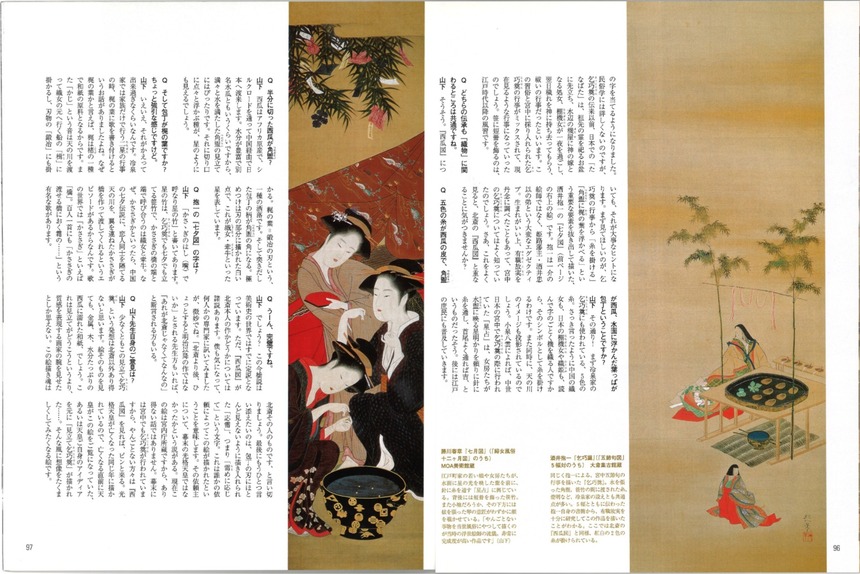

「西瓜図」と酒井抱一の「七夕図」を比べてみると

姫路藩主の弟という出自で、宮中の乞巧奠にも詳しかったと思われる江戸時代後期の画家、酒井抱一(ほういつ)にも七夕を描いた作品がある。その「七夕図」には、乞巧奠の行事の重要な要素である「糸を掛ける」「角盥(つのだらい)に梶(かじ)の葉を浮かべる」場面が描かれている。

この絵を「西瓜図」と比べると、抱一の絵にある五色の糸は西瓜の皮、角盥は西瓜、角盥に浮かんだ梶の葉は包丁ということになる。西瓜を角盥に見立てるのは不思議な気もするが、アフリカ原産の西瓜は水分が豊富で、水瓜(すいか)とも表記することを考えると、この見立ては最適ともいえる。

また包丁が梶の葉に見立てられているというのも洒落が効いている。「かじ」という音は天の川を渡って織女のもとに行く船の「楫」(かじ)にも掛かるし、刃物の「鍛冶」にも掛かる。梶の葉=鍛冶の刃なのである。また突き出した包丁の柄は角盥の角になる。きわめつけは刃の部分に描かれた白い点で、これが織女、星を表している。

誰の求めに応じて描いたのか

北斎の「西瓜図」をよく見ると、包丁の刃に「応需」という言葉が小さく描き入れられている。これは誰かの求めに応じて描いたということを意味するが、その依頼者が幕末の光格天皇であるという説がある。

幕末は宮中でもまだ乞巧奠が行われていたため、やんごとなき身分の人は「西瓜図」を見れば「七夕の見立て」であるとピンとくる。光格天皇はこの「西瓜図」が描かれた年に亡くなっているが、亡くなる直前にこの絵をご覧になったのではないか、あるいはこの絵そのものが天皇ご自身のアイディアなのではないか……。

そんな想像をたくましくできるのも、「西瓜図」を「七夕の見立て」と喝破した今橋理子さんの慧眼ゆえであろう。

*『皇室』誌では第16号(平成14年秋号)より「皇室ゆかりの日本美術探訪」と題した連載を掲載。ナビゲーターに明治学院大学教授・山下裕二さん、聞き手に美術評論家・ライターの橋本麻里さんを迎え、毎号、皇室と美術をめぐるさまざまなテーマについてQ&A形式で記事を掲載しました。この西瓜図の記事は、その連載の第4回です。

『皇室』19号では、詳しい内容と豊富な写真をお楽しみいただけます

お買い求めは→https://www.nihonbunka.or.jp/item/detail/100090