読みもの

5 龍笛の作り方「その1」――煤竹(すすだけ)が手に入らなくなった1 竹を切って、首と胴部分を切り出す

胴部分の竹は篠竹(しのたけ)です。篠竹は直径1~2センチと細いのですが、しなやかさ、粘り、強さがあり、昔から魚籠(びく)や腰籠など暮らしに欠かせない竹細工に利用されてきました。

「龍笛の内径は1.3センチ前後。音の決め手となる内径を考慮すると、篠竹以外の竹では作れない」と藤脇さんは言います。

「昔は囲炉裏に炙られていい感じになった煤竹(すすだけ)が入手できたのですが、今はそういう家屋がないので、私たちは人工的に煤かけを行うEDS工法によって加工された竹を用いています。ふいわば人工煤ということになりますが、EDS工法は特許を取得している工法です。ただやはり天然の煤竹に比べると、煤の浸透具合が浅いように思われるので、吟味して材料を選びます」

煤竹というのは、藁葺(わらぶき)屋根などに使われていた竹に囲炉裏の煙が染みこみ、長い年月をかけて黒く煤けた竹のことです。長年燻されることで、固く締まった割れのない材質になります。また、黒や茶色に変色した味わいもさることながら、軽くて丈夫なうえ、変形しにくいという利点もあります。現在、天然の煤竹はすっかり希少なものとなってしまい、非常に高価だということです。

一方、全体の姿としては首が太いほうが美しいので、首には篠竹の節の部分を用います。

2 管の内側に地漆を塗り重ね、吹口と指孔を開ける

次に竹の内径に付いた木屑を掃除し、内部に地漆(じうるし)を塗り重ねていきます。地漆は、砥粉(とのこ)に適量の水を加え、それに瀬〆(せしめ/漆の原液)を混ぜたものです。

笛の頭から地漆を注ぎ、専用のブラシを使って回転させながらまんべんなく塗っていきます。乾かしながら何回も塗り重ねます。

「乾かすときは『室』(むろ)に入れます。漆を乾かすには実は湿気も必要なんですね。温度は23~34度がいいとされています」

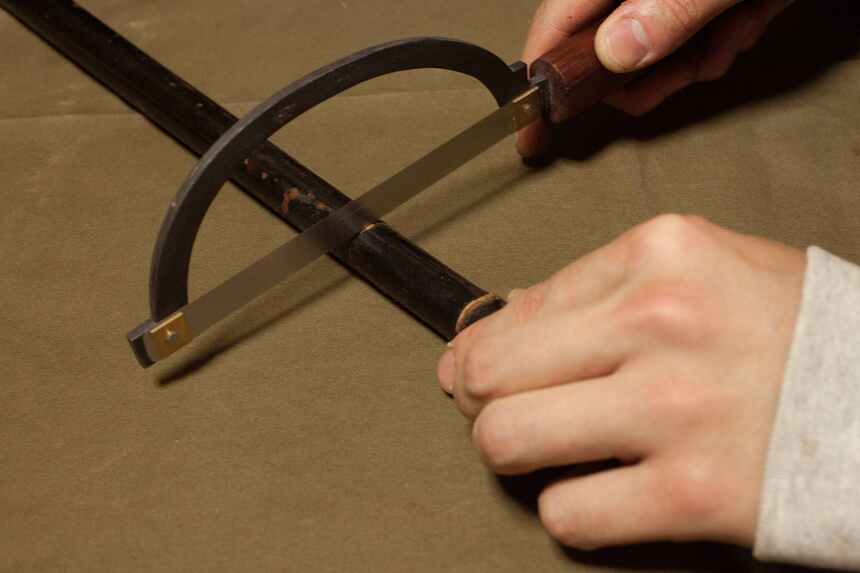

塗り重ねた地漆が十分な厚みになり、内径がある程度細くなると、内部のバランスを整えるために研ぎの工程に入ります。使うのは、丸木棒に粒度100の紙やすりを巻きつけたものです。

時々、木の棒を吹口側から差し込み、どれくらい研げているか確かめます。棒が竹の中の目安の線まで来て、なおかつ木の棒と笛の胴部分が隙間なくぴったり合うまで地漆を研ぐ工程を繰り返します。

胴部分の内径が理想の寸法になったら、吹口(吹口)と7つの指孔を開けていきます。

指孔にはそれぞれに名前があり、尾から順に「ン」(ジ)、「テ」(カン)、「五」(ゴ)、「丄」(ジョウ)、「タ」(シャク)、「中」(チュウ)、「六」(ロク)となります。

指孔を開ける場所は、製作者によって異なります。ちなみに令和2年時点での藤脇さんの理想の指孔の場所は下記のとおりです。この数字に従って採寸していきます。

「笛の音というのは息を入れる吹口から指孔までの距離と、管の内径で決まります。孔を開ける順に決まりはありませんが、僕は頭の方から開けていきます」

(次回:8月27日掲載予定 取材・文/岡田尚子)

その4(前回) https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100637

その3 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100636

その2 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100635

その1 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100627