読みもの

2 楽器を作るようになった意外ないきさつとは?最初に吹いたのは「越天楽」(えてんらく)

昭和54年、こうして23歳の新屋さんは再び三重を離れ東京へ向かいました。ご家族も喜んで送り出してくれたそうです。当時、雅楽道友会は創設12年を迎えたころで、創設者の薗廣教(そのひろのり)先生もご健在でした。

「東京へは実家にあった笙を持っていきました。最初は笛を吹いてみたのですが、鳴らなかったんです。その点、笙は指を押さえて息を入れれば音だけは出ますから」

新屋さんは柔和な笑顔で、とつとつと話してくれます。

「ただ薗先生は篳篥奏者でね。『笙は後でもできるから、まずは主旋になる篳篥をやった方がいい』とおっしゃったので、篳篥を吹くことになりました。今にして思えばどの楽器もうまく演奏するのは難しいんだけどね(笑)。僕はもう45年も篳篥を吹いているけど、いまだに難しい」

東京に来てからは、内弟子ということで薗先生が目黒にアパートを借りてくれたそうです。アパートから先生の家に通い、篳篥を教わりながら、食事を取り、掃除をする生活を4年間続けました。その後はご自分でアパートを借りて先生宅に通う毎日でした。

「最初の半年間は楽器を持たないで歌うだけでしたよ。デビューするまで1年くらいかかったかな。結婚式で『越天楽』を吹きました」

『越天楽』はおそらく雅楽のなかで最も有名な曲目でしょう。実は、「酒は飲め飲め飲むならば……」の歌詞で知られる『黒田節』も、『越天楽』の旋律をもとにした民謡なんですよ。

平日はすることがなくて……

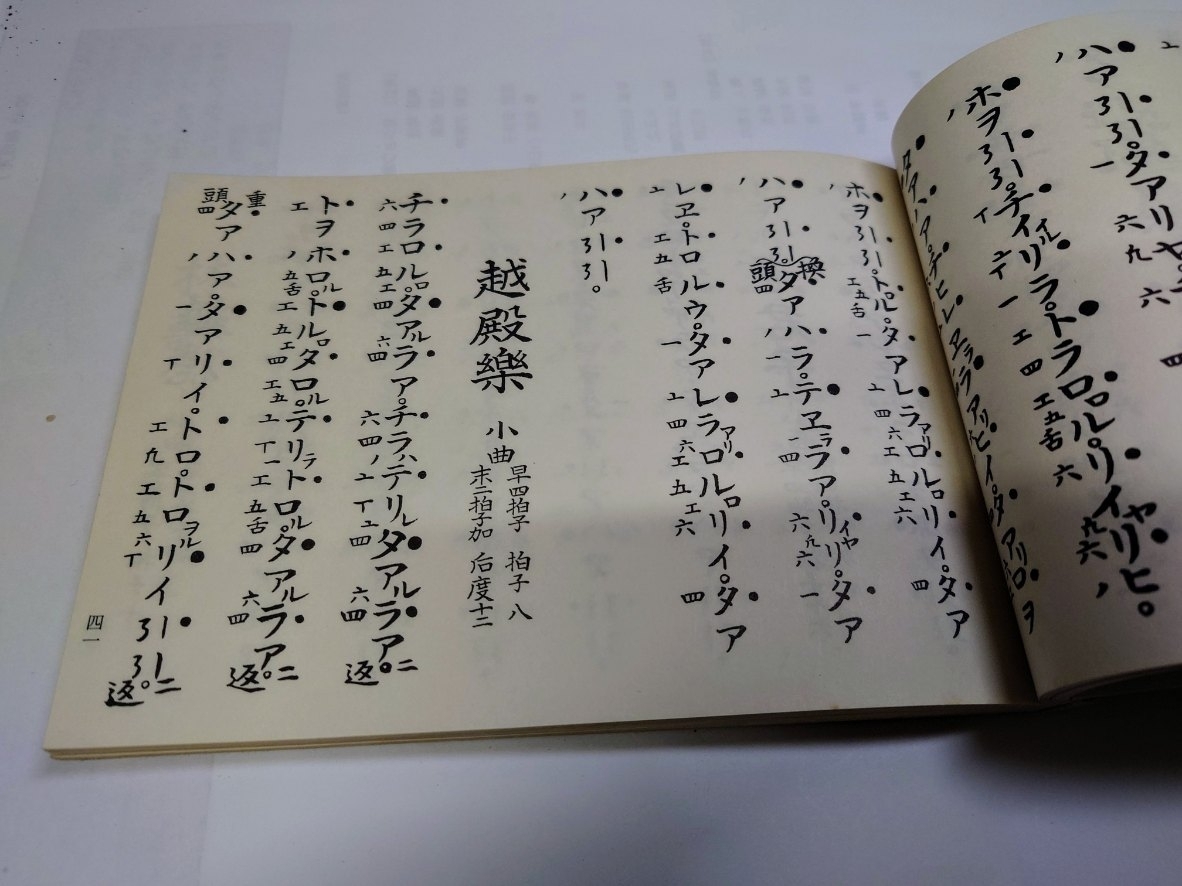

ここで新屋さんが篳篥の譜面を見せてくれました。書いてあるのは篳篥の音の高さの名称とカタカナです。五線譜を見て、ドレミで歌うような感じですね。篳篥の譜面の場合、音の高さの名称=篳篥の指使いの名称となっています。つまり、譜面(音の高さの名称)をカタカナで歌えるようになれば指使いも覚えることになります。

新屋さんは昭和56年頃から本格的に演奏し始めたそうですが、そのほとんどは結婚式だったそうです。

「当時、雅楽道友会は数十か所の結婚式場と契約していたので、大忙しでした」

ところが結婚式があるのは土日祝日がほとんどです。平日は練習のほかは特にすることがありません。

「そこで薗先生が楽器を作り始めたんです。当時、ちゃんとした竹製の篳篥は高くて、普通の人は手が出せなかった。仕方なくプラスチックで作られたプラ管を吹いている人が多かったけれど、やはりみんな本物の楽器で吹きたいだろうし、本物を安く売れば買ってくれるかもしれない。うまくいけば雅楽道友会の経済的な基盤になるっていう感じでした」

第1回に登場してくれた藤脇さんはお若いので、雅楽道友会が楽器作りを始めてからのメンバーですが、新屋さんは楽器作りの最初期からのメンバーというわけです。

当初は難しくてぜんぜん作れなかった

当初は薗先生も楽器作りの経験がなかったので、本や資料を入手するところから始まりました。

「最初は先生も試行錯誤でしてね。先生が試してうまくいった方法を僕らに教えてくれたんですが、難しくてぜんぜん作れなかった。作っては先生に見せ、また作っては見せの繰り返し。ただ、試しに吹いてくれるのが薗先生だったというのが僕らにとってはありがたいことでした。いい楽器かどうかすぐに判断してくれましたからね」

楽器作りが軌道に乗るまでは時間がかかりましたが、いざ販売し始めると、作っても作っても生産が追いつかないほどの人気になったそうです。

「当初作っていたのは龍笛と篳篥だけで、僕も両方作ったけれど、龍笛なんか年間200本作っても、まだ200本の注文があるという感じでしたよ。神社関係とか天理教関係の人たちが買ってくれたんですが、いくら作っても注文がさばけないという状態が10年くらいは続いたんじゃないかなあ」

最初は5~6人でスタートした楽器作りは次第に人が増え、多い時には14人を数えるまでになり、やがて雅楽道友会の中に楽器工房 SONOができたといいます。

(次回更新:10月22日掲載予定 取材・文/岡田尚子)

第1回 https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100723