■連載[第14回]

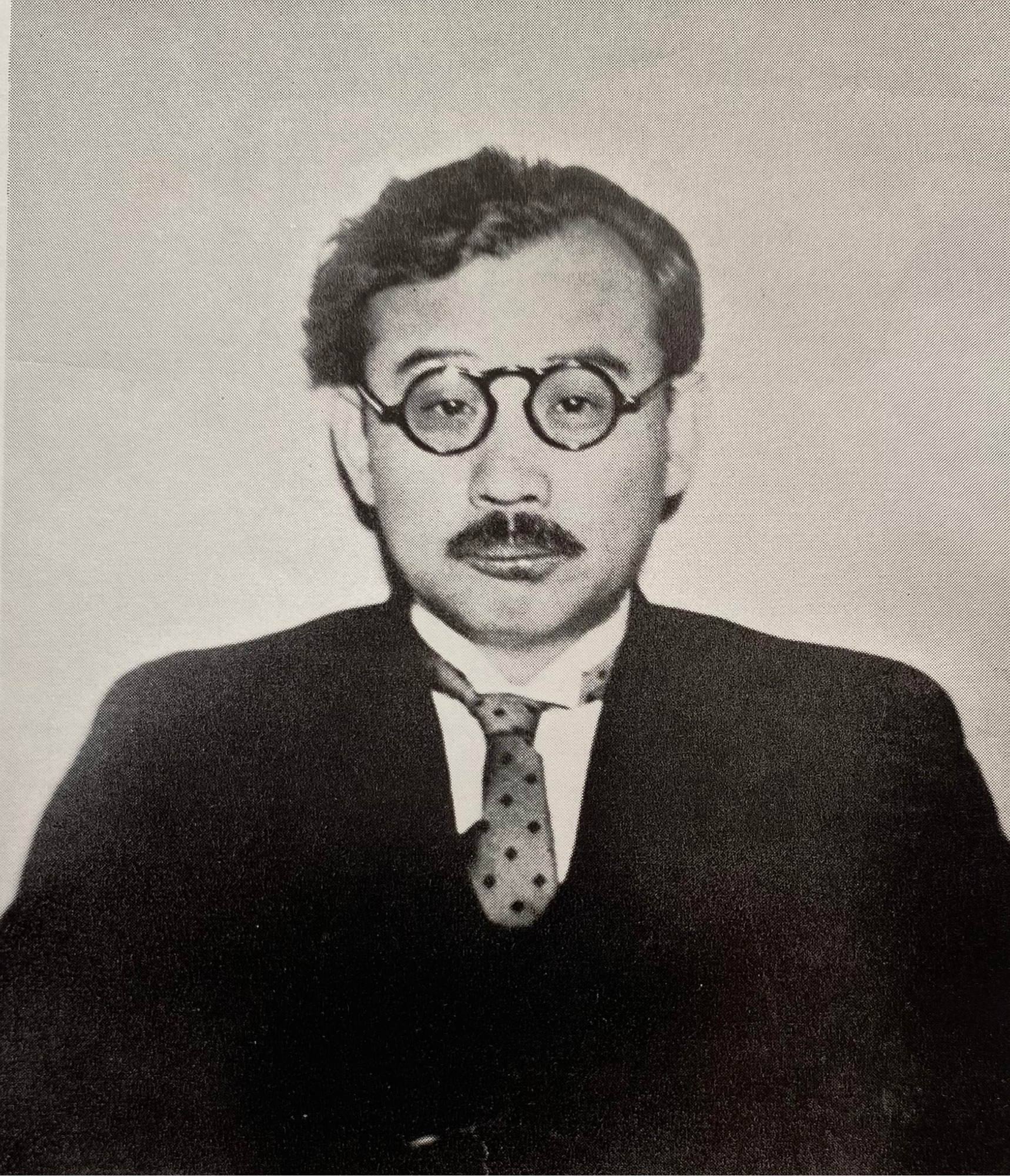

A級戦犯容疑で収監された政治家・作家の孫として その8

●なぜ家を捨てる? 池崎の名前を残さなくてはならない!

現在、福田さんの名刺には二つの名前が書かれている。中国語翻訳者としての「福田彩子」と、脚本家としての「池﨑彩子」である。「池﨑」の「﨑」には戸籍の漢字を使った。一般に、祖父の「池崎忠孝」などに「崎」が使われているのはいいとして、自分の名刺は戸籍の漢字にした。

「結局、私が書くようになったのも、伯母たちの圧力というか、池崎家の影響がすごくあったように思うんです。彼女たちは、ここの家(うち)は書かなくてはいけないのよ、と常々言ってました」

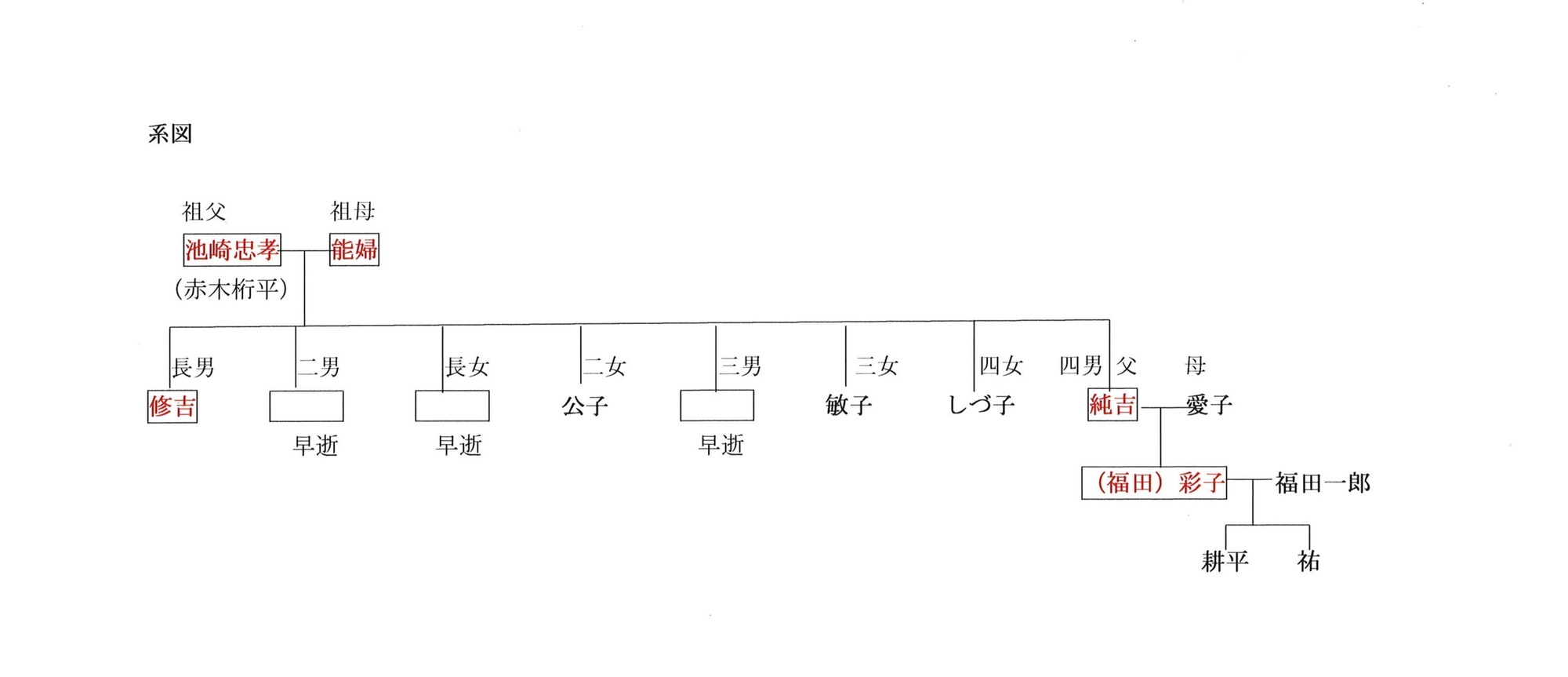

池崎忠孝と能婦の間には、2歳までに早逝した3人の子供を除いて、5人の子供がいた。硫黄島で戦死した長男・修吉と、福田さんの父親・純吉の間にいる、公子、敏子、しづ子の3人が福田さんの伯母たちだ(系図参照)。

「私が結婚する時、父は何も言いませんでしたが、しづ子おばからすごい厚さの封筒が届いたんです。そこには、なぜ池崎家を捨てる、池崎の名前を残さなくてはならない、ということが延々と書かれていたんです。もう笑ってしまうというか、怖いというか。でも、そういう無言ではないんですが、無言も含めた圧力が自分の中に残っている感じはするんです」

伯母たちは、祖父は文学者になりたかったのだ、と信じていたふしがある。実際にしづ子伯母は何かしらを書いていたようだ。

●おじいちゃんがあまりにすごすぎて

何よりも福田さんの心に残ったのは、平成21年(2009)にガンで亡くなった父の死の前の言葉である。入院していた東京の病室でのことだ。「お父さん、何かやりたいこと、ある?」と聞くと、「ああ、原稿書きたいね~」と答えたのだ。それは、以前、新聞記者だったからではない。死後、父の部屋からは、多方面に題材をとり本格的に書いていた小説や脚本の原稿が出てきたのである。そこには、出版の話も進んでいたのだろうか、印刷前の決定稿もあった。

「父は作家に憧れていたんです。記者になって最終的には作家になるという思いがあったんでしょう。ただ、それを大きな声では言えなかった。おじいちゃんがあまりにすごすぎて。そんなニュアンスのことを死ぬ前に言っていました」

だから、「池崎家遺物」の「箱」を引き継いだ時、「自分の番になった」と思ったのは、そのことも含めてのことだったという。「何か書かなくてはならないという思い」も「自分が引き受ける番が来てしまった」のだ。

(続きは10月28日掲載予定)取材・文/伊豆野 誠