■連載[第9回]

A級戦犯容疑で収監された政治家・作家の孫として その3

●ある本に書かれていた伯父の硫黄島での状況

母娘の言葉が胸に迫った。言葉の奥にあるものを知りたいと思い、その年の冬、福田さんに取材のお願いの連絡をしている頃だった。池崎修吉の硫黄島での状況が、ある程度、分かった。『硫黄島玉砕 海軍学徒兵慟哭の記録』(多田実著/『何も語らなかった青春 学徒出陣五十年、歴史を創ったわだつみの若者たち』の文庫版)に記載があったのだ。この本は、やはり学徒として硫黄島に出陣したものの、戦闘が本格化する前に負傷して内地へ戻り、戦後は読売新聞論説委員などを務めた著者が生還者や遺族などに取材してまとめたものだ。以下、同書からの引用である。

平山や池崎修吉(早大・大阪)、向井時雄(慶大・愛媛)、千田哲郎(東京高師-現筑 波大・青森)ら兵科三期通信の四人の少尉が硫黄島へ着任したのは昭和十九(一九四四)年秋だった。千田だけは南方諸島航空隊へ移ったが、残りの三人は二十七航戦司令部に残り、代わって暗号士を兼ねていた早川正雄(十三期飛行要務・神宮皇学館・滋賀)が連絡将校に転じた。(中略)

三人は連合艦隊や第三航空艦隊など四方八方から入電する暗号電報の翻訳を指揮し、また電報の暗号による発信を指揮するのが主任務だった。音楽や文学が好きな三人は寸暇を惜しんではスタンダールやバルザックを論じ、音楽論を交わし、人生を語り合った。池崎が「俺は彼女と散歩しただけだったなあ」と言えば、向井も「俺もそうだ。心は許し合っていたが、結局俺たちは女性に縁のない世代なのかもしれないな」と応じた。酒が入ると皆よく唱(うた)った。(中略)だが戦局は三人の娑婆気(しゃばけ)とは逆にどんどん厳しく推移していた。

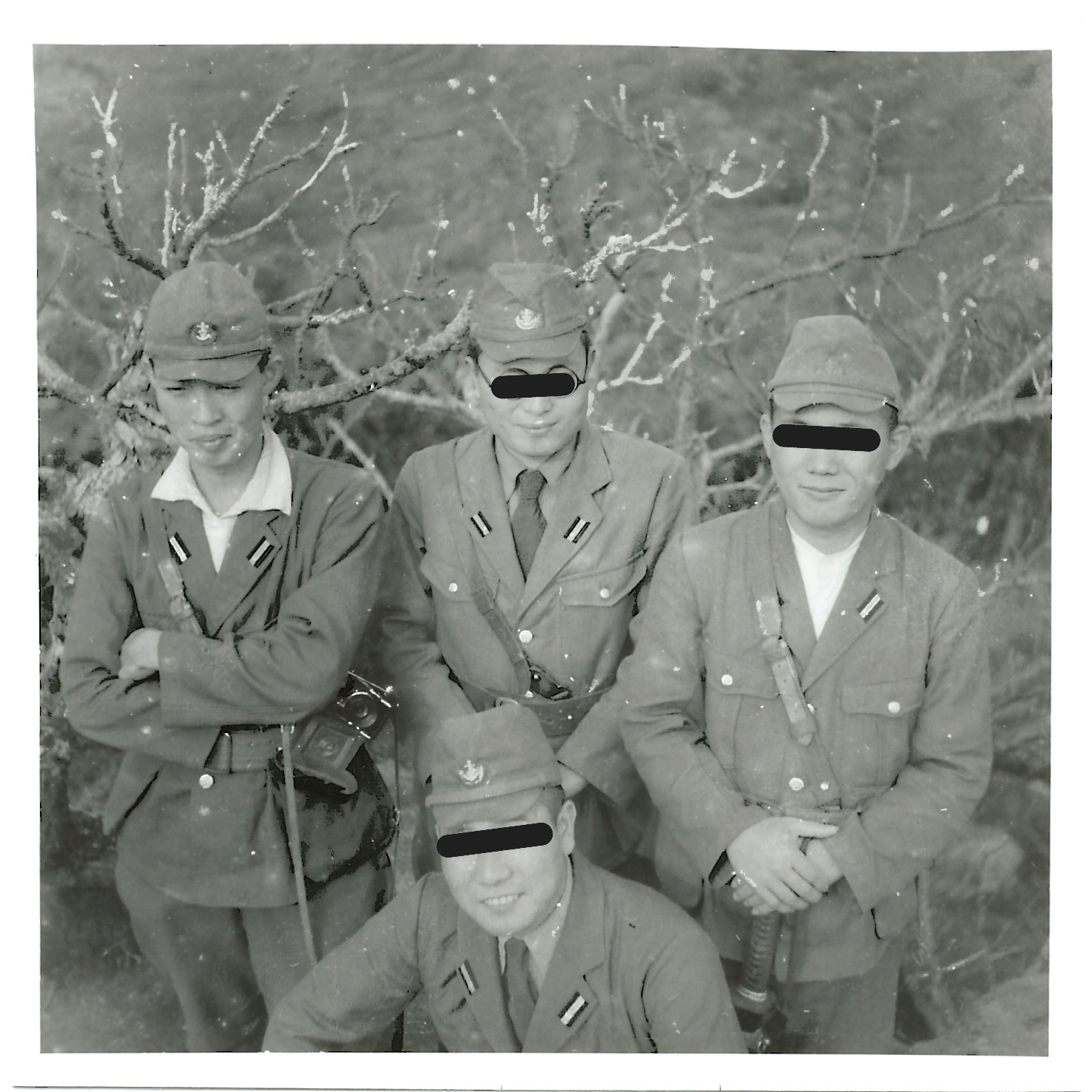

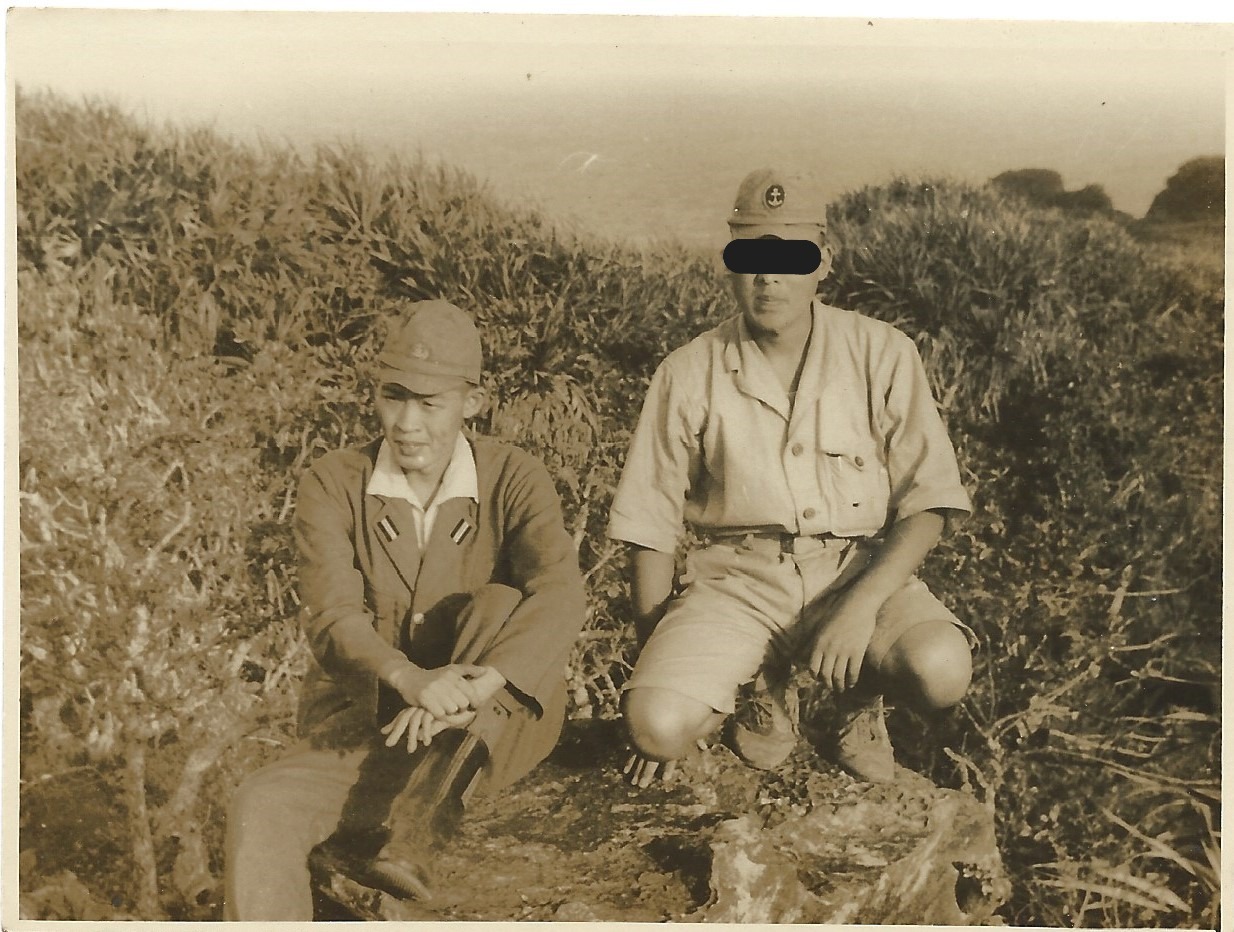

文面は伯父が家族に宛てた手紙の内容とも符合する。また、ここに出てくる向井、千田、早川と修吉伯父が一緒に収まっている写真も手紙の中には入っており、絵解きとしてその名前が添えられていたのだ。

●戦死の瞬間

本の内容は、激しい戦いの描写へと移っていく。徐々に米軍の空襲や砲撃が激しくなっていく中、翌20年2月19日には、遂に硫黄島への米軍の上陸が始まった。筆舌に尽くしがたい激しい戦闘の後に摺鉢山は落ち、硫黄島の南部一帯も米軍の手に帰していく。

(前略)北地区海軍司令部地下通信室で不眠不休の平山正照や池崎修吉、それに向井時雄ら兵科三期の暗号士は、戦局の現実をよく知っていた。すでに二月二十八日豊田連合艦隊司令長官からの非情な‟激励電‟を受信翻訳していたからである。(中略)

まともな応援はできないが、あと二カ月、四月いっぱい米軍をクギづけにしてくれ、そうすれば沖縄・台湾戦と本土決戦の準備ができるという現実無視の要請であった

3月に入ると、日本軍は硫黄島の北地区に追い込まれ、海軍司令部壕直前にも米軍戦車は迫ってきた。通信兵だった伯父にも遂に出撃命令が出される。

海軍司令部にとって最後の時が来た。赤田参謀を指揮官に即席の「桜決死隊」が編成され、第一小隊長に池崎中尉、第二小隊長に平山中尉、それに第三小隊長に気象士の高澄透中尉が下令された。一方、司令部斬り込み隊も編成され、第一陣は向井中尉の指揮する三十五名、紅顔の少年軍属も加わった。

そして、修吉が戦死する場面が書かれていた。

池崎の第一小隊も生存者六名、高澄の第三小隊は僅か四名しか残っていなかった。ツメで岩を削るような空(むな)しい戦闘は翌十九日も続いた。司令部北西のタコツボ陣地でじっと耐え狙撃(そげき)戦をしていた池崎小隊も、戦車が目の前に来た時残る数名で斬り込んだ。池崎が軍刀を振りかざして突進しようとした瞬間、米戦車砲が池崎の太ももを貫いた。多量の鮮血が砂に吸い込まれ、ほとんど即死だった。同じ頃、暗号取次長だった大崎上水も池崎に殉ずるように戦死した。

「地下壕の中などにいて戦闘ができるか」――と元気のよかった第三小隊長の高澄も、ねばった末二十一日に敵弾に胸を貫かれて戦死した。

(続きは9月23日掲載予定)取材・文/伊豆野 誠