読みもの

6 龍笛の作り方「その2」――各指孔の内径はすべて異なっている!前回に引き続き、龍笛の製作過程を詳しく見ていきましょう。前回は管内部に地漆を塗り、指孔を開けたところまでのお話でした。

3 内側に塗った地漆を削り、正しい音が出るように内径を調整し、朱漆を塗る

指孔を開けると、地漆を研いで内径の厚みを調整していきます。

まず吹口の少し下の場所から指孔「六」までの間の地漆を削って広くしてから、細かな調整に入ります。

「笛の音というのは、たとえば『夕』(シャク)というのは洋楽の「A」の音で、430ヘルツと決まっています。各音には定められた高さがあり、その高さは息を入れる吹口から指孔までの距離と内径の太さで決まります。その正しい音が出るように、各指孔までの内部の厚みを削って調整していくわけです」

つまり、内径は綺麗に統一的に研がれているわけではなく凸凹があるんですね。それぞれの笛によって違うのです。この事実を知ったときは驚いてしまいました。それほど微妙な構造になっているんですね。

藤脇さんは内部を削るための研ぎ棒を自作しています。研ぎ棒に紙やすりを巻き、研ぎたい指孔に紙やすりを当てて研いでいきます。紙やすりも、研ぐ場所や削りたい厚さによって、さまざまなものを使いわけているそうです。研ぎ棒によっては、紙やすりが先端だけではなく、長く巻かれたものもあります。非常に繊細な作業で、まさにミクロの世界です。

「笛の音はこの削りにかかっています。笛にはリードがなく、胴部分の中の状態がそのまま音になるからです。ああ、削りすぎちゃったなあと思うと、そこに再び地漆を塗って乾かして作業しなおします。笛作りの工程では、この調律にいちばん時間をかけます」

龍笛は吹き方を変えると、同じ指孔を押えていてもオクターブ違いの音を出せるようになっています。簡単に言うと、ゆっくり吹けば低いほうの「和」(ふくら)の音が出て、早く吹けば高いほうの「責」(せめ)の音が出るのです。

「和音と責音が合わない」笛はたくさんあります。それをきっちりオクターブがとれるようなに内径を調整していくのが重要なんです。各指孔部分の内径を何ミリにすればよいというのがわかっているので、その厚さになるように慎重に研いでいきます

「正しい音が出るだけではダメ。調音とは深みと艶もある音を作るということ」

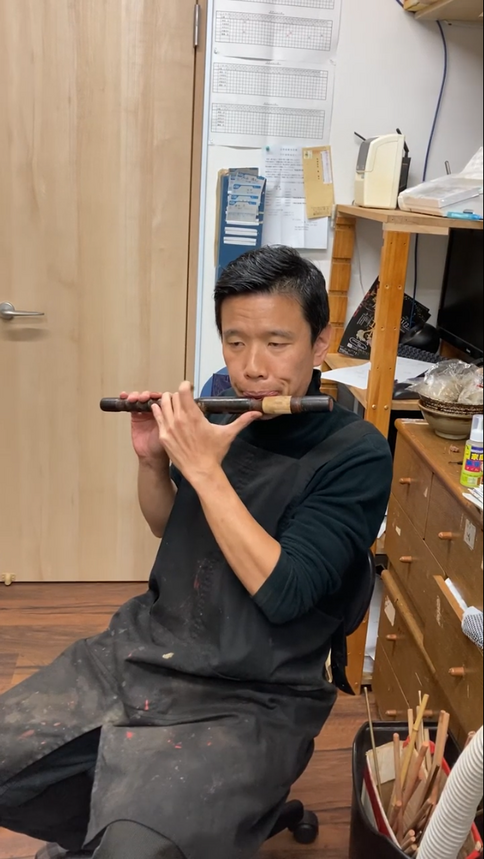

ここで、藤脇さんが修理中の笛を取り出し、中(チュウ)の音を吹きました。チューナーで確認したところ、高いほうの責の音が少し低かったようです。少し調整し、再度吹きます。今度はオクターブ下の和の音が高すぎたようで、また少し調整します。

「単純にいうと、『音が高すぎるときは地漆を削り、低すぎるときは重ねる』ということになりますが、そう単純ではありません。まさにここが笛製作者の腕の見せどころです」

と、こういう作業を数回繰り返していくうちに、チューナーに緑のランプが点灯し始め、和と責の両方の音が正しい高さになりました。こういう作業を各指孔で繰り返し、最終的に全体のバランスを調整します。

「和と責を完全に合わせるといい音になり、心地よく聞こえます。チューナーも一つの基準ですが、僕は自分の笛の音も基準音としているので、自分の笛の音とも比べます。この笛の場合、音程の調律はできましたけど、自分の笛のほうがいい音なのでもうちょっと微調整しますね」

なんと、各音が正しいだけではまだ不十分なのです。

「音程は確かでもいい音と悪い音があるんです。完全な倍音を響かせるように調律していくうちに、音に深みや艶が出るようになります。こうなるといい調音ができたと思います。笛に限りませんけど、楽器を作る人にはそういう微妙な音の違いを聞き分ける感覚が不可欠ですね。」

同じ笛を吹いても、その日の身体の調子で音は異なってくるそうです。特に大切なのが口の中の状態です。口内炎があったり歯茎が腫れたりと、口腔内に異変があるといい笛は作れない。口の中を常にいい状態に整えておくことも仕事のうちというわけですね。

調律が済むと、仕上げに管の内側や吹口に朱漆を塗ります。

「吹口は唇が当たるところなので赤漆を塗ってなめらかにします。内側に赤漆を塗るのは、見た目の問題です(笑)」

朱漆を塗る時はせっかく整えた調律が変わってしまわないように慎重に行う必要があります。塗る方法としては、ブラシで塗る方法と、ようにタンポン(布でくるんだ綿をピアノ線の先に付けたもの)で塗る方法があります。タンポンで塗ると一回で多くの量を塗れますが、あまり塗ってしまうと調律が変わってしまう恐れがあります。そこで藤脇さんは最初はタンポンで塗って地漆の凹凸をなくし、その後にブラシ塗に変えて仕上げていくそうです。

朱漆を塗り終えると、胴部分と首につなぎの竹を入れ、接着剤で胴体に止めます。昔は膠(にかわ)で接合していましたが、膠は熱に弱いので、現在では木工用ボンドを使用しているそうです。

(次回:9月3日掲載予定 取材・文/岡田尚子)

その5(前回) https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100638

その4 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100637

その3 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100636

その2 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100635

その1 https://nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100627