読みもの

5 リードの作り方注文は年間400本

さて、ここからは篳篥の音色を左右するというリードの作り方を見ていきましょう。新屋さんは、独学でリードの作り方を学んだそうです。

「最初は薗先生からリードを一つ渡されたきりでしてね。昔の人が書いた資料はあったけれど、それだけじゃ作れなかった。失敗しながら作り続けているうちに、どんな風に削ればどんな音が出るようになるのかがわかってきたんです」

現在、新屋さんのところには全国から注文が届き、年間に400本ほど制作しているそうです。やはりリードを作り続けて40年の新屋さんのリードは吹きやすいのでしょうか。すごい数ですよね!

「やはり雅楽を演奏する機会の多い神職の方や天理教関係者、お寺の方が多いかな。趣味で吹いている人もたくさんいて、まとめて20本注文する人もいますし、1年おきに注文する人もいますよ」

値段は1本3000円です。

「数年前までは2000円だったんですけどね、宮内庁楽部の先生が僕のリードを(使って)吹いた後で、『3000円に値上げしても大丈夫!』と言ってくれたんだよね」

新屋さんの照れくさそうな笑顔に、思わずこちらもほっこりします。

リードの材料は葦(よし)です。古来、大阪の淀川の葦で作ったリードの鳴りがいいとされているそうです。川辺に生えている頼りなげな葦から、あの篳篥の豊かで力強い音色が出るのは不思議な感じがします。

新屋さんの部屋にはいろいろな産地の葦が、所定のサイズに切り取られて小箱にしまわれていました。「琵琶湖」「宇治川」「渡良瀬川」と書かれた箱もあります。

「琵琶湖の葦も試してみようと思って取り寄せたんです。淀川産に比べるとちょっと柔らかい印象ですね」

淀川の葦は絶滅寸前

ここで新屋さんが淀川の葦を見せてくれました。細い竹のような感じで、かなりの長さがあります。

「今は送ってもらっているけれど、以前は許可をもらって淀川まで葦を刈りに行っていました。やはり自分で見て、『これがいい』と思えるのを刈れる方がいいですからね」

値段は1本500円です。昔は100~150円だったとのことで、ずいぶん値上がりしました。

「今、淀川では、つる草がはびこっていて、葦が絶滅寸前なんですよ。範囲を決めてつる草抜きをして葦を育てようというプロジェクトが始まっているけれど、この先どうなるか。昔はすだれなどによく使われていたんですけどねえ」

1本の葦の中で、リードに一番いいとされているのは下から3番目の節から下方向に6センチの部分。リードの外径は1.1~1.2センチで、1本の葦からはたいてい3つのリードが作れるそうです。ちなみに、吹き口になるのは、葦の下の方の太い部分です。

自作の道具を使って

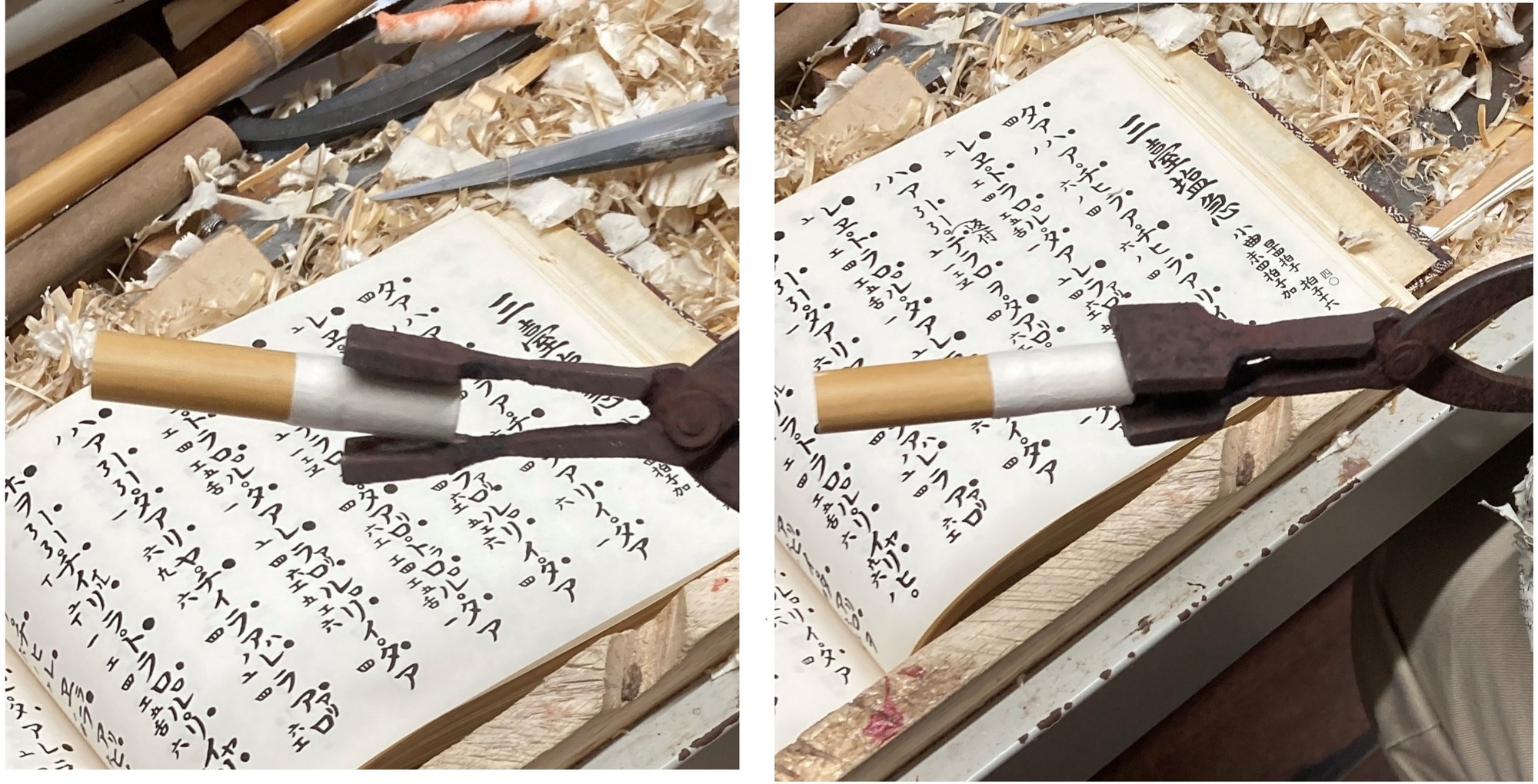

ここからは新屋さんが実際にリード作りを実演してくれました。

まず葦を6センチに切り取ると、吹口になる部分(約3センチ)の表皮をぐるりと一周薄く削っていきました。

削り終えると、中を掃除します。新屋さんは後ろの棚からひょいと道具を取って、中をごしごし掃除し始めました。聞けば、割りばしに布を巻き付けたものとのことでした。

中がきれいになったら、吹口にヤマトのりで和紙を巻き、2段階で鏝(こて)でひしぎ(押しつぶし)ます。和紙を巻くのは割れ防止のためです。1段階目は和紙で巻いた部分全体を鏝で覆ってひしぎ、2段階目で先端の2ミリ部分を完全につぶします。今は鏝をガスコンロで温めますが、昔は炭火を使っていたそうです。

押しつぶした後は、リードの口が開いてくるのを防ぐために先端にもヤマトのりで和紙を貼ります。新屋さんは「こうしておけば口が開いてこないので、ずっとこのまま保管しておけるから」といって、この状態のリードがたくさん入った小箱を見せてくれました。

そしてこの箱の中からリードを一つ取り出すと、「この先の工程もやってみましょうか?」と言って、実演してくれました。

まずは吹口の和紙をナイフで削り取り始めました。強烈にくっついているようで、なかなか取れません。水につけて和紙をふやかしてから剝がす人もいるそうですが、新屋さんはリードの口が開くのが嫌で、ナイフで削り取るそうです。

(次回更新:11月12日掲載予定 取材・文/岡田尚子)

第4回 (前回)https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100726

第3回 https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100725

第2回 https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100724

第1回 https://www.nihonbunka.or.jp/column/yomimono/detail/100723