読みもの

住友家旧蔵の美術品を中心に保存・公開する泉屋博古館東京(せんおくはくこかんとうきょう)。開催中の企画展は、歴代当主たちが嗜んできた「能」と「茶」がテーマ。彼らは、能をもてなしの場で披露し、茶会を催すことで、交流関係を築いてもきました。今回は、能や茶にまつわるコレクションのなかでも、そうしたもてなしの場で用いるために集められたものにスポットを当てた内容となっています。

「謡い、舞い、演じるために―住友コレクションの能装束」と題した第Ⅰ章では、展示室の壁面ケース全体に能装束がずらり。100点を超える能装束コレクションを有する泉屋博古館東京ですが、まとまったかたちでの公開は、ほぼ20年ぶりのことだそう。

展示の能装束は、15代当主・住友春翠(しゅんすい/1864-1926)によって集められたもの。京都の公家・徳大寺公純(とくだいじきんいと)の五男として生まれ、能に親しんで育った春翠は、明治25年(1892)に住友家に入り、明治40年代より能道具類の収集を始めました。その多くは、春翠の能の師である観世流シテ方・大西亮太郎(1866-1931)の取り次ぎで購入されたもの。春翠による能装束コレクションの特徴は、演能に必要なさまざまな種類の装束が一通りそろっていること。たんなる鑑賞や装飾を目的とした収集ではなかったのです。

こちらの唐織(からおり)という種類の装束は、能装束と聞いて多くの人が思い浮かべる類のものではないでしょうか。主に女性役の表着(うわぎ)として着装され、金銀糸や色糸をふんだんに用いた豪華な美しさが特徴です。「唐」といっても中国からの舶来品ではなく、日本でつくられた織物。地色や模様に紅色が入る「紅(いろ)入り」は若い女性、入らない「紅(いろ)無し」は老女の役に用いられます。

武将や神、鬼神など男性の役柄の装束に用いられる厚板(あついた)は、狩衣や法被(はっぴ)などの表着の下に着る着付(きつけ)の一種。もとは織物の種類を指す名称でしたが、能装束としての厚板には多様な織物が用いられています。表着を重ねるとほとんど見えないのですが、こちらも豪華。力強さのなかにも優美さのある意匠が表されていますね。

縫箔(ぬいはく)は、型紙を用いて金銀の箔を貼り付けて模様を表す摺箔(すりはく)と、刺繍の技法を併用した装束のこと。女性の役柄に用いる場合は、袖を通さず腰に巻き付けて着装しますが、男性の役柄の場合には着付として用いることも。こちらの縫箔の場合は、紅と白の地色のところには松の模様が刺繍で表され、その間の浅葱色(あさぎいろ)の地色のところには、ちょっと見づらいのですが、波の模様が銀の摺箔で表されています。三保松原(みほのまつばら)を舞台にした曲「羽衣」や、須磨の浦を舞台にした曲「松風」を想起させる装束です。

能装束のコレクションのなかには、買い取ったものだけでなく、春翠が新たにつくらせたものもあります。そのひとつが、向かい合う龍虎(りゅうこ)の模様が目を引く法被(はっぴ)で、大正10年(1921)に大西亮太郎を介して新調されたもの。法被といっても、お祭りで羽織る上っ張りではありません。能装束の法被は、鬼神(きじん)や武将、天狗(てんぐ)といった武張った役柄に用いられます。この法被には、龍虎のほか、笹竜胆(ささりんどう)や一つ巴(ともえ)、甲冑(かっちゅう)を構成する短冊状の小札(こざね)などの意匠が段ごとに配され、いかにも勇壮なイメージです。

春翠は、能装束だけでなく、能面や笛、小鼓、大鼓、太鼓などの諸道具も収集しました。展示の能面には、翁(おきな)面や女面などのほか、見慣れない面(おもて)がありました。深く眉根を寄せてかっと双眸(そうぼう)を見開き、こちらを恫喝するような口元に、白い顎鬚(あごひげ)をたくわえた、異国人のような顔立ちです。強く恐ろしげな悪尉(あくじょう)と呼ばれる面の一種と思われるものの、類例のない珍しい面で、老体の超人的な役柄に用いられるものだそう。

住友家では、能とともに江戸時代の半ばより茶の湯を饗応の一環として取り入れるようになりました。幼い頃より茶の湯に親しんでいた春翠も、大正期には茶会を催しては客人をもてなしており、能の師・大西亮太郎は茶友(ちゃゆう)でもありました。第Ⅲ章「茶の湯の友―春翠と亮太郎」では、春翠が大阪の茶臼山本邸で催し、大西亮太郎も参加した茶会で用いられた茶道具が展示されています。

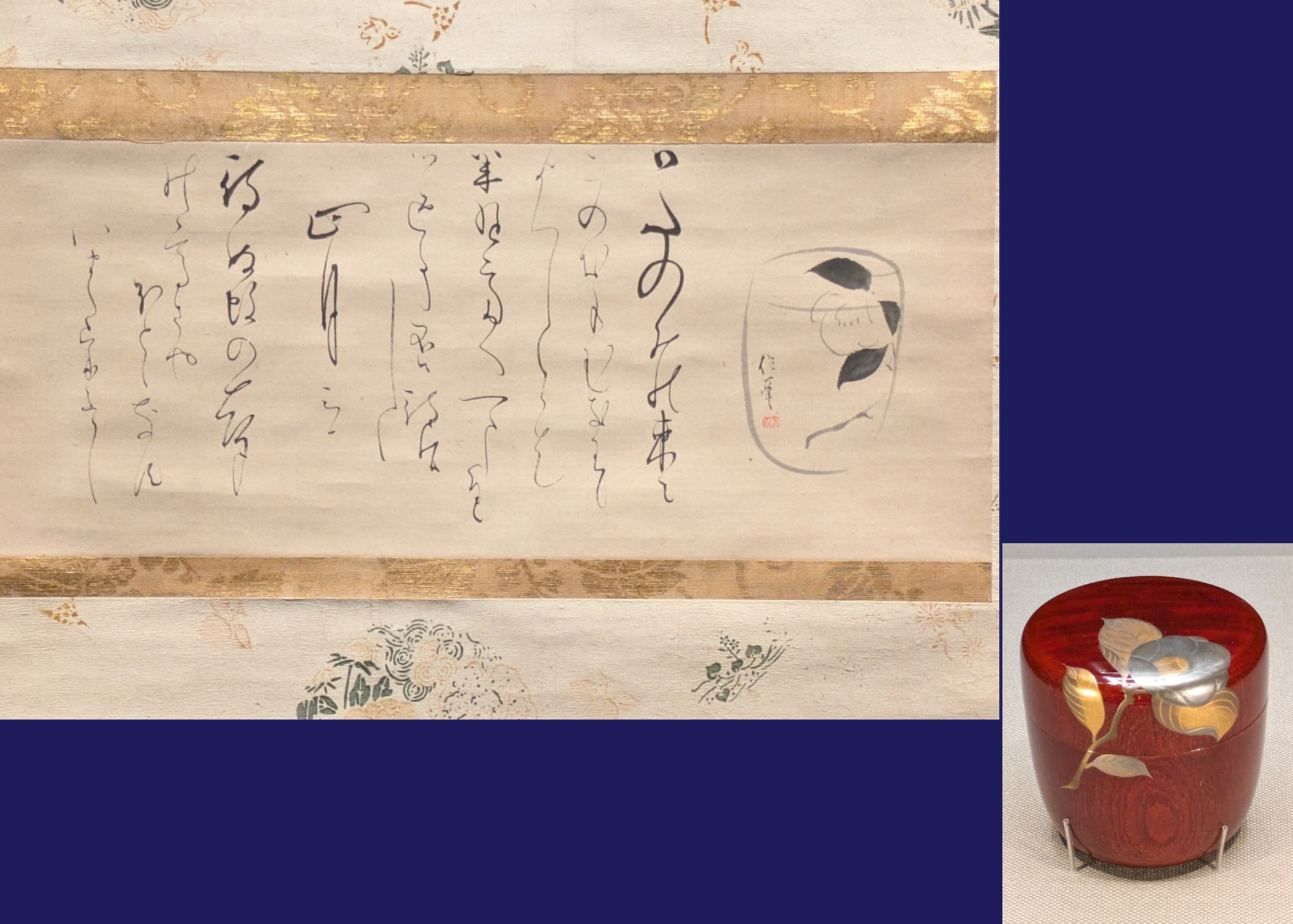

大正8年2月27日の茶会で、客が席入りの前に待機する寄付(よりつき)に掛けられた軸は、薄茶(うすちゃ)を入れる棗(なつめ)の絵が描かれた書状。これは、江戸琳派の絵師・酒井抱一(さかいほういつ/1761-1829)が、棗の下絵の依頼主に宛てて、このような趣(おもむき)ではどうかと絵に描いて送ったもの。そして、茶会の薄茶席では、この下絵をもとにつくられた棗が用いられました。高名な絵師が手がけた道具というだけでなく、その道具がつくられた背景が垣間見えるこんな仕掛けは、さぞかし客人を喜ばせたことでしょう。

江戸時代初期の茶人・小堀遠州(1579-1647)伝来の茶入(ちゃいれ)は、大正7年10月28日の茶会で用いられたもの。肩の張った肩衝(かたつき)と呼ばれる形状で、一筋流れ落ちる黒釉(こくゆう)が見どころ。琵琶湖の南西・大津にあった浜に由来すると伝わる「打出(うちで)」の銘(めい)があります。茶入を収納する挽家(ひきや)に金粉で記された「打出」の文字は、遠州筆と伝わるもの。よく見ると「出」の字は上部がちょっと変わった形になっていて、筆者の美意識を感じさせます。

こちらの下膨れのぽってりした形の釜は、口に七宝模様、胴部に網目に千鳥の模様が施され、鐶付(かんつき)は海老、蓋の摘(つまみ)は瓢(ひさご)が象(かたど)られて、吉祥モチーフづくし。大正9年2月26日の茶会で用いられた、釜師・大西家の二代・浄清(じょうせい/1594-1682)の作とされる釜です。春寒の時候の茶会、こんな楽しさいっぱいの釜から湯気が立ちのぼるさまを想像すると、なんともいえない豊かな気持ちになります。

人を楽しませ、人と人とをつなぐ力をももつ能と茶。そのことをよく知る春翠の、もてなしの美学が窺える展覧会でした。

企画展「もてなす美―能と茶のつどい」

会期:2025年11月22日(土)~12月21日(日)

会場:泉屋博古館東京[東京都港区六本木1-5-1]

※詳細は下記公式サイトへ

https://sen-oku.or.jp/program/t_20251122_nohandtea/