■連載[第29回]

「一人娘」をめぐって。奈良の旧家の末裔たち その14

●「おじいちゃん」の二重写し

高校3年生の時に奈良に戻ってきた賀洋子さんは、1年間、受験勉強だけに励み、奈良教育大学に入学した。音楽の教師になりたかったからだ。ちなみに専門は声楽だった。そして、ここでも祖父との縁があった。担当教官が、祖父の恩師の娘さんだったのだ。

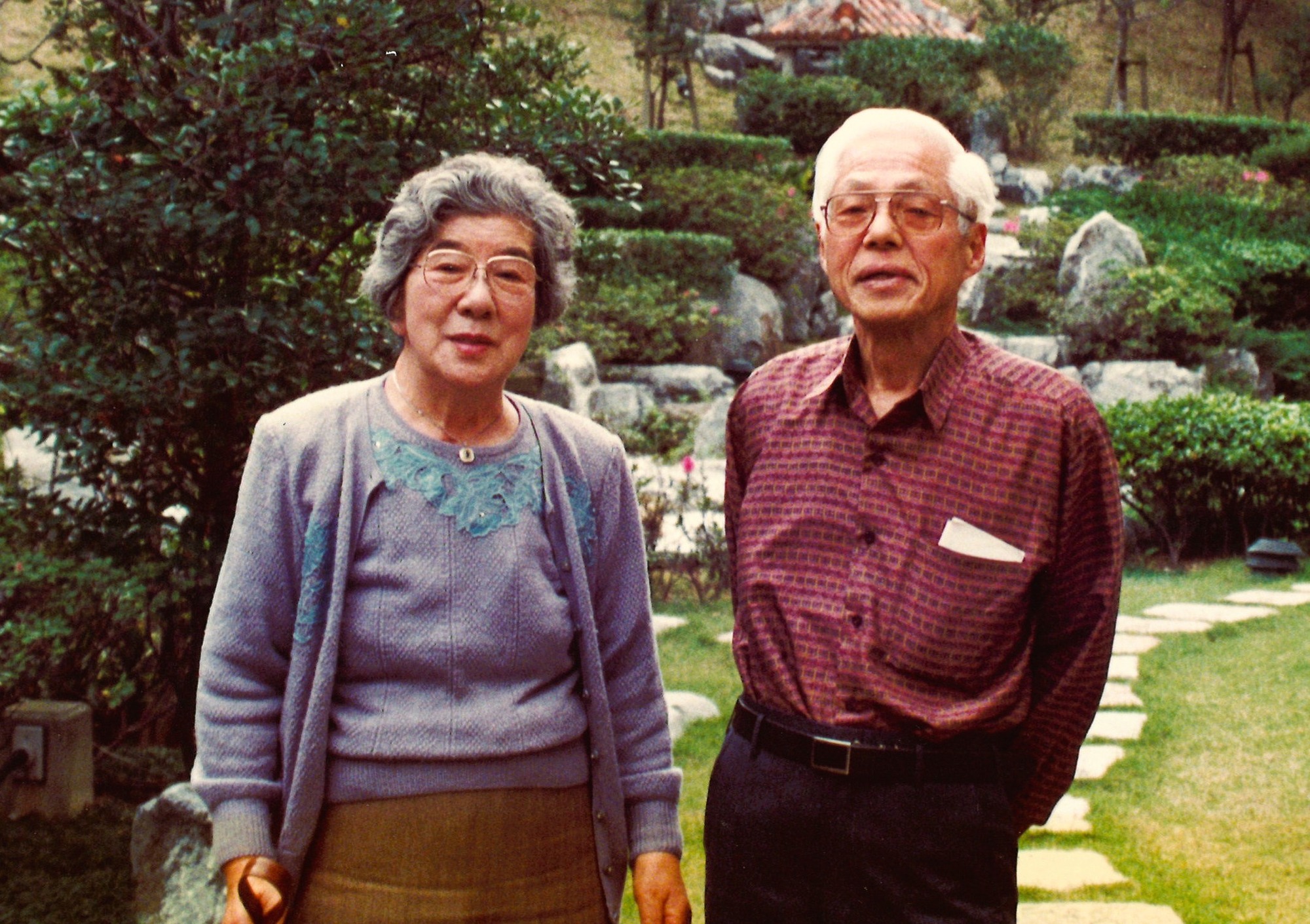

部活はギター・マンドリンクラブで、吹奏楽や合唱のコンサートにもエキストラで加わった。出演するコンサートに、趣味だったカメラを手に祖父が駆けつけるのは子供の頃から変わりはなかった。時には、祖母も友達を連れてやってきた。

そして、教師になり今に至った。

「おじいちゃんにおばあちゃん、そしておかあさんの視線を感じながら」育ってきた。しかし、弟や妹にとってどうだったかは分からない。子供の時は、弟という存在が珍しくてかわいがった。しかし、思春期の頃は、弟が何をしていたのか知らなかったし、体を動かすのが好きな妹とは仲が悪かった。自分には関係なく、音楽のことしか頭になかった。結婚してからは、子育てと家事、仕事で手一杯だった。きょうだいのことに思いをはせることさえできなかったという。

「そんな3人の真ん中に母がいて、関係を繋いでくれていたんです」

父親は、その傍らで俯瞰している感じだった。その母親が認知症になってしまった。そのことをきっかけに、きょうだいは結束した。賀洋子さんにとって好都合だったのは、その頃、松井家の状況が安定していたことだ。そんな時に弟の提案で硫黄島に行くことになった。結婚前には家系のことなど思いもよらなかった。それならばと、『追悼録』を拾い読みではなくきっちり読んだ。

そして、渡島から1年経った今、気づいたことがある。吉川英太郎と服部源一は一歳違いだった。英太郎は丙種合格で徴兵されることはなかった。耳が片方聞こえず体格も良くなかったからだ。平成22年に95歳で亡くなった。賀洋子さんが46歳の時で、吉川家を顧みる余裕がなかった時だ。大のおじいちゃん子だった賀洋子さんにとって、『追悼録』の中の服部源一は「おじいちゃん」と二重写しになっていった。結婚以来、30年ほど遠ざかってやってきた「遺族としての自覚」だった。それは、末裔としての自覚といってもいいのかもしれない。

●特攻で亡くなった兄貴のために君が代を歌う

賀洋子さんにとって渡島体験は熾火(おきび)のように心の中に鮮明に残っている。激しい戦闘が行われた地に実際に行き、その片鱗に触れ、知識だけだった「戦争」に実感が加わったからだ。

それは、教師として平和教育に携わってきて感じていた葛藤とも関連していた。その葛藤とは、自らは経験していない戦争について生徒に伝えなければならなかったことだ。

単に「平和は大切です」と話しても何も伝わらない。そこで、語り部の人たちなどに授業で体験を聞かせてもらっていたが、その方々も高齢化する一方だった。

また、今の子供たちは、映像などでは上の世代よりむしろ悲惨なものを見てきている。そこで、世界の紛争地のことや、例えばアルカイダの中で少年兵がどのように育っていくか、あるいは国境なき医師団のことなど、今起きている側面からアプローチするなど様々に模索した。それでも、核心部分には到達できない感じがしてもどかしかった。

若い頃には、教職員組合活動も盛んで教育研修全国集会などにも参加させられた。学校行事での「君が代」斉唱についても、戦前との関係から争点になりやすく、多くの人と話し合った。しかし、納得のいくものはなかった。ある時、合唱曲などで有名な作曲家・橋本祥路(しょうじ)氏に研修で会う機会があって尋ねた。すると、お兄さんが特攻隊として亡くなられていて、「その兄貴のために自分は歌ってます」、との答えが返ってきた。「ストン」と腑に落ちた。今まで、聞いてきた答えは、すべて左右対立のイデオロギーの中で発せられた実感なき言葉だったのだ。

「それから、息継ぎなど、君が代の歌い方について素直に指導できるようになりました。あの左右対立は一体なんだったんだろうと思いますね」

そして、今、硫黄島への渡島によって、知識だけの「戦争体験」に血が通ったのだ。

●桜井の木源さんは、全部人手に渡ってしまって……

賀洋子さんは、教師になってすぐの頃、桜井の駅を経由して職場に通っていた。振り出しの勤務先は奈良県の東の山間部の宇陀(うだ)郡で、車での通勤は危険と親に止められ、電車で通っていたのである。

当時、遅くまで仕事をしている学校は、夜に電気が点いていることから「提灯学校」と言われた。勤務を終えて帰途に就き、電車が山間部を抜けて桜井駅にさしかかると、見えてきたのが「インテリア木源」という大きなネオンサインだった。その看板を見ると、ホッとした。しかし、その頃は、そこが自分のルーツに繋がるところとさえ考えつかなかった。

当時は、車でそのあたりを走ると、木の匂いが漂っていて製材の音があちこちからしていた。しかし、時が経つにつれ、木材関連の店はどんどん無くなっていった。

「ある時、母が、桜井の木源さんは、あんなに大きいところだったのに、全部人手に渡ってしまって逼塞し、どこかに出て行ってしまってこっちから連絡がとれない。連絡来るまで待ってんねん、て言ってました。そんな立場になってんねんかと思ったのをおぼろげに覚えています」

以前、桜井駅の北側一帯には、木屋源内の製材所や貯木場が広がっていた。賀洋子さんは父親からそう聞いたことがあった。母親は、幼い時、その桜井駅の改札を出たり入ったりして遊んでいたのである。しかし、吉川家では木源の話が出ることはほとんどなかった。

『追悼録』が発刊された平成6年(1994)の服部源一の50回忌には、おそらく母親の史子さんしか出席していない。きょうだいの誰も出ていないのだ。もっと昔のことを両親に聞いておけばよかったと悔やむ賀洋子さんだ。

なお、祖母・瑳巴子は戸籍名を剛子(ひさこ)といい、服部家に嫁いだ時に「瑳巴子」、吉川家に嫁いだ時には「恵津子(えつこ)」とした。しかし、混乱を避けるため、この原稿では基本的に「瑳巴子」で統一する。源一も「げんいち」以外に「みなかず」とも呼ばれていた。賀洋子さんによれば、少なくとも父親はそう言っていたし、その父親も「英昭」なのに「まさお」と呼ばれていた。また、源一の姉である郁子は『追悼録』には「都子」とも書かれていて、源一が出した郵便には「利起子」とされていた。それが、姓名判断などによるものなのかどうかは分からない。ただ、「史子」はそれ以外に見たり聞いたりしたことはない、と賀洋子さんは言う。

(続きは2月10日掲載予定)取材・文/伊豆野 誠