■連載[第25回]

「一人娘」をめぐって。奈良の旧家の末裔たち その10

●長女の授業参観に母を行かせず祖母が出席していた

陽子さんたち3人きょうだいが、仲良くなったのはお互いが結婚してからという。それまでは、仲違いしていたわけではないが、一人一人勝手に過ごしていた。

「姉は、私や兄からすると、勉強をすごく真面目にやった人なんです。長女としてすごく厳しく育てられたというのもあるんですが、おばあちゃんが姉の教育にすごく熱心で怒られたって。今でも笑い話で言うんですが、おばあちゃんが授業参観に行ってたんですから。おばあちゃんが「ワシ行く」って言って、その代わり母が家の用事をしていたと、母から聞いたことがあります」

陽子さんは、そんな扱いを受けたことはなかった。だからこそ、高校生の時、祖母に食って掛かることができたのかもしれない。対して姉は、今はともかく、おとなしめの子供だった。

「私と兄は年も近く、感覚的に似ていたので、『ねえちゃん、真面目やな~』なんて二人で話してました。『一番賢いよな』とか話していたことをぼんやり覚えてます。年も離れていて、しっかりしてましたしね」

その兄も長男としていろいろ言われていた。

「言われていたところを直接聞いたことはないんですけど、『勝手に結婚したらあかん、長男やし』と、きっちり言われていたようです。母にもおばあちゃんにも言われていました」

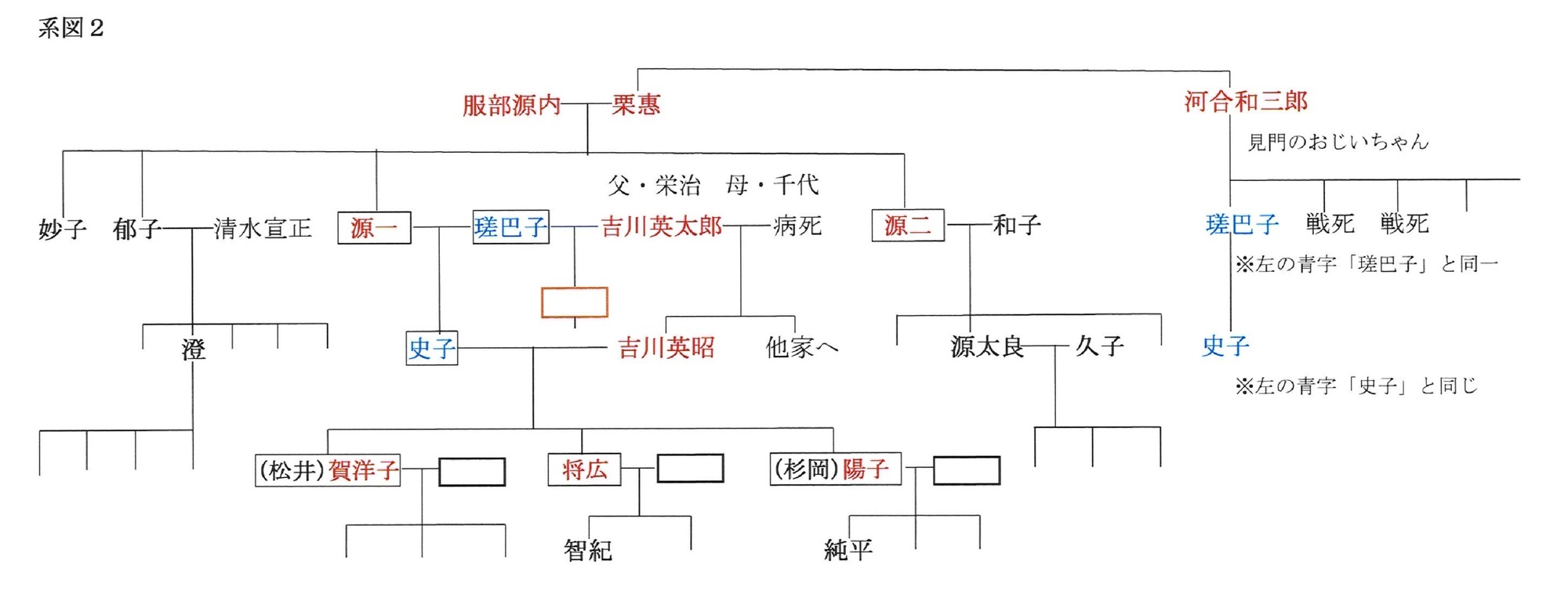

その祖母・瑳巴子さんが76歳で亡くなったのは、陽子さんが24歳の時だった。ちなみに祖父・英太郎さんが亡くなったのは、それから17年後のことである。95歳だった。

●里帰りは河合家で、服部家の墓参りにも行っていた

その祖父・吉川英太郎は、さまざまに仕事をしていたが、最終的には質屋を営んでいた。人脈も広く羽振りも良かった。ちなみに、「プライドが高かったおばあちゃんはそんな町の名士に嫁いで婦人会などで偉そうにしていた」という。

祖父は、自分の代で質屋は畳んだが、最後の方でその商売を切り盛りしていたのは母親だった。祖母も少しは関わっていたが、祖父は母親に業務を全面的に仕込んだ。陽子さんは幼い頃、母親によく電話局に連れていかれた。固定電話を担保とした金融取引のためだった。史子さんは、家事のみならず家業にも大きく関わっていたのだ。

一方、3人のきょうだいが子供の時、夏休みに母親と帰省していたところは河合家だった。里帰りの場所は「見門のおじいちゃん」のところだったのだ。そこが、「お母さんの里」であり、「おばあちゃんの里」ということになっていた。だが、祖母と行ったことはなかった。

河合家は、現在で言えば、橿原(かしはら)市にある。吉川家がある大和郡山市の南だ。その橿原市の東に桜井市がある。母と子供3人は、河合家に里帰りした際には、桜井の服部家の墓にもお参りしていた。その時以外も母親は墓参りに行っていたが、祖母については聞いたことがない。

また、後に服部家から、母親・史子への財産分けとして桜井にいくばくかの土地をもらった。そこには長屋が建っていて、祖父は月に一回、居住者に集金に行っていた。祖父が桜井の墓に参るとすればその時だが、行っていたかどうかは分からない。その後、集金には父親・英昭が行ったが、その際に墓参りをしていると聞いていた。

その父と母との関係とはどういうものだったのか。

「母には、自分も望んで来たわけではないし、父も望んで結婚したわけではないかもしれない、という思いもあったようです。でも、今、私たちきょうだいから見たら、結果として夫婦仲はいいよね、という結論にはなっているんですけど」という。

●ほんのわずかな記憶しかない自分の生まれたところと父のこと

母親も夫と同じように終戦記念日には護国神社に参拝していた。「河合ではなく桜井の誰かに誘ってもらって」行っていたという。一方で、吉川家の墓は大和郡山にあり、当然その墓を守りながらである。

陽子さんも母親が硫黄島から帰ってきて、テレホンカードをもらったことを覚えていた。高校生くらいの時だったという。そうだとすれば、昭和60年代で母親は40歳代だったことになる。それも「桜井の人に誘われて」と、言っていた気がするそうだ。

「母は、源一さんのことは写真で見た記憶しかないんです。幼少時の桜井のことは、家の前に駅があって、その構内で遊んでいた記憶や、店の中に木がたくさん立て掛けてあったとか、それくらいしかないと、最近、そんなことをポロっと言いました。

おばあちゃんの口からも源一さんのことが出てくることはありませんでした。『追悼録』にもおばあちゃんの話は出てこないし、私たちも源一さんのことは『追悼録』でしか知らないんです」

だから、陽子さんにとって、硫黄島に慰霊に行くという発想はもともとなかった。また、母親は遺児だから、当然、行くことができるだろうが、末裔まで行けるとは思っていなかった。兄が言い出さなかったら決して実現しないことだったのだ。

しかし、渡島から1年経った今、気づいたことがあった。というのも、母が硫黄島に行ったことは、いつ聞いたのかもはっきりとは覚えていないし、繰り返し母が話していたわけでもない。ただ、「硫黄島に行った」というそのフレーズがすっと心の中に入って、以来、ずっと残っていたことに思い至ったからだった。

(続きは1月13日掲載予定)取材・文/伊豆野 誠